|

| 사진은 부강면 한 농가의 쌀 재배지 전경. 사진=이희택 기자. |

초과 생산에 따른 쌀값 하락과 시장 격리(비축) 사이클의 악순환을 끊기 위한 복안이다.

정부가 이 같은 정책 결단을 내린 배경을 보면, 무엇보다 국내 쌀 산업이 구조적 공급과잉 상태에 놓여 정부가 사후적인 개입을 반복할 수밖에 없는 현실 때문이다.

각종 지표가 이를 보여준다. 1인당 쌀 소비량은 2019년 59.2kg에서 2024년 55.8kg으로 5년 새 5.7% 줄었고, 재배 면적 역시 2019년 73만 1000ha에서 지난해 69만 8000ha로 4.4% 감소했다. 소비가 생산보다 더 빠르게 감소하는 추세가 이어지고 있어 평년작 기준 20만 톤 이상의 초과 공급이 발생하고 있다.

그 결과 정부가 2021년부터 2024년까지 4년 연속 시장 격리에 쏟아부은 예산이 2조 6000억 원에 달했다. 총 120만 톤을 매입한 비용이다. 매입비 245억 원(kg당 약 2500원)과 보관·관리비 68억 원, 가공비 13억 원을 포함한다. 정부가 3년 보관 후 주정(술)·사료용 판매 수입비로 거둬들일 수 있는 약 40억 원을 상쇄해도 이 정도 수준이다.

농식품부 관계자는 "근본적인 쌀 수급 안정을 위해 과감한 벼 재배면적 감축 조치가 불가피하다"라며 "재배 면적이 수요에 비해 과다한 현 구조에선 초과 생산에 따른 쌀값 불안정, 시장 격리 악순환을 반복할 수밖에 없다. 사전적 면적 감축이 시급하다"고 진단했다.

쌀 재배 면적 감축안의 시급성은 기존 정책의 한계에서도 찾을 수 있다. 그동안 전략 작물 직불제와 감축 협약 등으로 면적 줄이기에 나섰으나 벼 회귀 면적은 되레 늘었다. 2023년 9000ha에서 2024년 1만 9000ha로 2배 이상 확대됐다.

|

| 송미령 농림축산식품부 장관은 2024년 12월 11일 오전 서울에서 쌀 산업 구조개혁 대책 관련 내용을 주요 쌀 생산자 단체장 등과 최종적으로 논의하기 위한 협의회를 개최했다. 사진=농림부 제공. |

정책 추진력은 지자체의 적극적인 참여 유도에서 찾고 있다. 이를 위해 감축 목표 면적을 배분하고, 감축 실적에 따라 정부 지원사업의 차등 지원에 나설 계획이다.

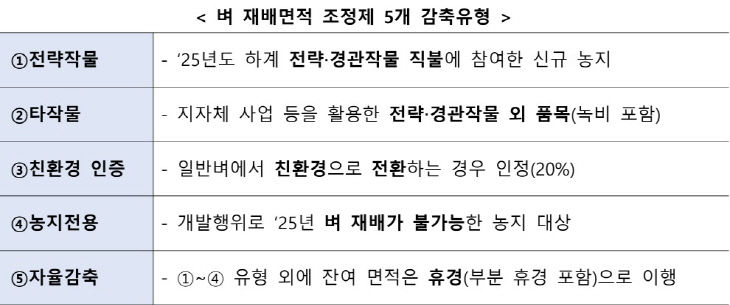

각 지역별 생산량 비중에 따라 8만 ha를 적절히 배분한 뒤, 지자체는 5개 감축 유형에 따라 세부 이행계획을 수립해 실행을 하는 구조다.

5개 감축 유형은 하계 전략·경관 직불에 참여한 신규 농지, 지자체 사업 등을 활용한 이외 품목(녹비 포함), 일반 벼에서 친환경으로 전환하는 경우 인정(20%), 개발행위로 벼 재배가 불가능한 농지 대상, 앞선 4개 유형 외 잔여 면적을 휴경(부분 포함)으로 이행하는 자율 감축으로 구분된다.

|

| 농림부가 제시한 벼 재배면적 조정제 5개 감축 유형. 사진=농림부 자료 갈무리. |

전략·경관·친환경 감축은 직불금을 기반으로 지자체 보조를 연계하고, 자율감축은 휴경에 따른 소득 보전을 위해 공공비축 등을 활용토록 한다. 올해 전략 직불비 예산은 전년 대비 575억 원 확대했고, 친환경 직불 단가도 유기농 및 무농약 각각 25만 원, 유기농 지속 22만 원을 올려 책정했다.

참여 지자체에는 두류 생산기반 등 식량·SOC 관련 정책 지원사업을 우대하고, 행정안전부의 지자체 합동평가에 감축 실적을 반영키로 했다. 이밖에 이용고 배당과 출하 장려금 등의 지역농협 지원사업 발굴 및 연계 지원안도 마련하고 있다.

농식품부 관계자는 "원활한 정책 이행을 위해 농가 교육·홍보 및 생산기반 구축 지원도 할 것"이라며 "농업인이 쉽게 이해할 수 있도록 감축 유형별 사례·지원사업 등 가이드라인을 배포하고, 영농기술 교육을 추진한다. 다른 작물 전환을 위한 콤바인 등 전용 장비, 배수로와 복토 등 기반정비 지원안도 준비했다"고 밝혔다.

향후 재배 면적 감축 모니터링은 위성 사진을 연계 재배 면적 추정, 기초~광역~중앙 간 3단계 점검으로 한다.

변상문 식량정책관은 "앞으로 벼 재배면적 감축을 통해 수급 상황을 개선하고 맛과 품질 좋은 쌀이 시장에서 제대로 평가받을 수 있도록 정책 노력을 지속하겠다"라며 "쌀 시장의 안정을 위해 산지 쌀값과 재고 상황을 면밀히 살피도록 하겠다"라고 밝혔다.

세종=이희택 기자 press2006@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이희택 기자

이희택 기자

![[지천댐, 갈등 넘어 상생의 댐으로] 지천댐 건설, 왜 필요한가](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/03m/31d/78_2025033101002382400097811.jpg)