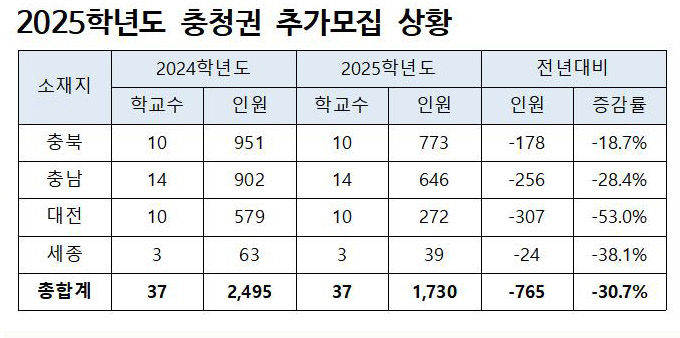

|

| 세종 조치원 전통 시장. (사진= 김영복 연구가) |

이 조치원전통시장에 다양한 먹을거리가 있지만 그 중에서도 '호떡집에 불난다.'라는 속담을 방불케하는 40여년 전통의 유명한 호떡집이 있다.

찹쌀호떡을 먹기 위해 조치원재래시장 호떡집 앞에는 손님들이 줄을 선다.

그렇다면 호떡에 대해 이야기해 보자.

중국에서는 '호떡'을 '후삥'이라고 부르는데, 의 원래 이름은 불로 태운다고 하여 '화소'(火燒) 또는 마른떡이라는 '고병'(枯餠)이라고 했지만, '오랑캐의 떡'이라고 해서 '오랑캐 호胡'자를 써서 '호떡'이라고 불렸다.

호떡의 '호(胡)'는 오랑캐를 뜻한다. 중국인들은 서역(西域), 지금의 중앙아시아와 아랍 사람을 일컬어 호인(胡人)이라고 불렀다. 이름에서 쌀보다 밀이 더 많이 생산되는 보듯 호떡은 오랑캐인 호인들이 만들어 먹던 떡에서 비롯되었다는 것을 짐작할 수 있다.

중앙아시아에 위치한 흉노족, 선비족, 돌궐족 등 오랑캐들은 쌀농사 보다 밀가루 농사를 더 많이 하기 때문에 쌀 대신 밀가루를 반죽해 화덕에 굽거나 기름에 튀겨 먹는다고 한다. 기원전 2세기 무렵 한나라 때 흉노족의 왕자가 처음으로 한나라에 호떡을 전했다.

조 송(宋) 나라 범엽(范曄)이 지은 후한의 역사서『후한서(後漢書)』 [오행지(五行志)]에는 서역의 풍속에 빠져 지낸 영제 이야기가 나온다. 그는 서역(西域)의 옷을 입고 호떡을 먹었으며 서역의 음악과 춤에 심취했는데, 황실의 친척과 장안의 귀족들이 모두 그 모습을 따랐다고 한다.

중국에는 호떡(胡餠)에 대한 재미있는 이야기가 있다.

'일품 호떡[一品燒餠]은 중국의 지역별 간식 중 화북지역의 간식이다. 베이징(北京)과 천진(天津), 산서(山西), 산동(山東), 하북(河北), 내몽골을 포함하는 화북지역의 간식은 소맥가루와 메밀가루 등 분식이 많고 다양한 식재를 사용하며 모양은 심플하나 맛이 진하면서도 순하다.

청(淸)나라 건륭(乾隆)제때 개발된 일품 호떡은 건륭제의 왼팔 오른팔이었던 최대의 탐관 화신(和)와 연관된다. 1774년 건륭제가 동릉(東陵)에 갔다가 귀경하던 도중 오늘날의 하북성 계현(縣)에 위치한 행궁에 이르렀다.

계현(縣)을 21회째 방문한 건륭제는 반산(盤山)을 돌아보고 수라간의 음식을 마주했으나 산해진미에 질려 입맛을 잃었다. 그 때 24살난 화신은 건륭제의 3등 시종신이었다.

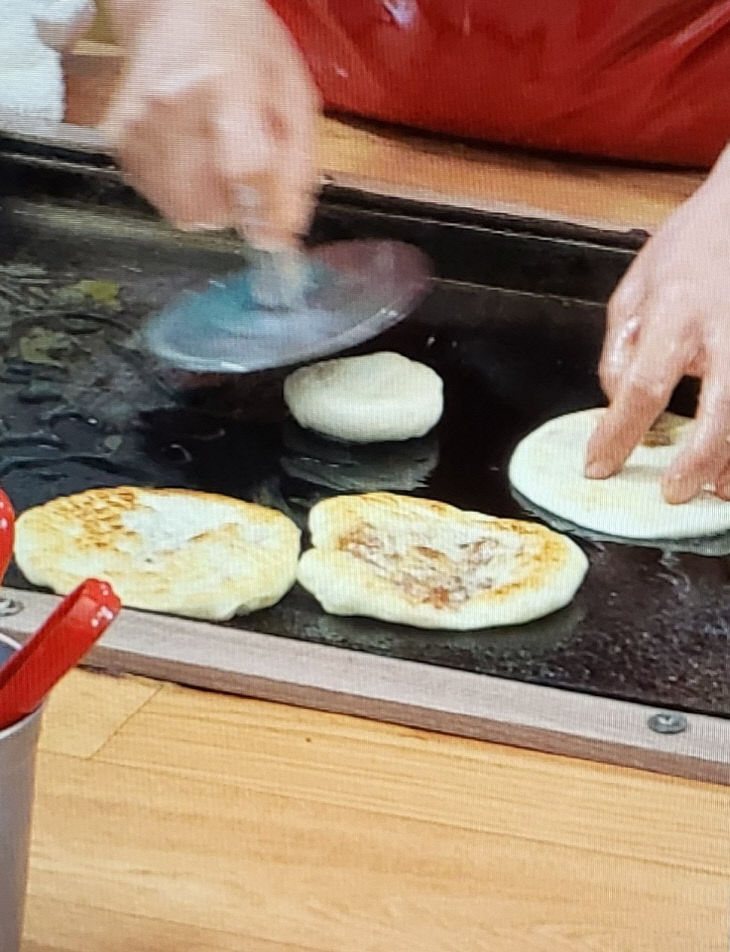

|

| 찹쌀 호떡. (사진= 김영복 연구가) |

동글납작하고 겉에 깨가 가득한 호떡을 맛 본 건륭제는 얼굴에 화색을 드러내며 "맛이 과연 일품이로다!"라고 칭찬을 마다하지 않았다. 이로부터 일품소병(一品燒餠)이라는 이름이 지어졌다.

바삭하고 달콤한 이 호떡은 그로부터 건륭제 수라간의 대표 간식으로 부상했고 화신은 더욱 건륭제의 신뢰를 받았다. 황궁에 입궁한 일품 호떡은 궁중의 음식으로 된 동시에 최고의 호떡 대표, 베이징의 대표 간식으로 부상해 오늘날까지 전해진다.

일품 호떡 즉 일품소병(一品燒餠)은 동글납작하고 노오란 호떡이 기름기가 흘러, 보기만 해도 군침이 흐르고 맛을 보면 겉이 바삭하고 소가 달콤해 별미이다.'

호떡은 기원전 2세기 한나라 때부터 당나라를 거쳐 12~13세기 송나라 때까지 거의 1500년이 넘도록 중국에 거세게 불었던 바람, 호풍(胡風)의 상징이다. 이러한 호풍은 실크로드( 팔기 시작했다고 한다. 이들은 점차 우리나라 사람들 입맛에 맞게 조리법을 변형해서, 호떡안에 조청이나 꿀, 흑설탕 등을 넣어 팔았다. 인천 제물포에서 처음 만들어 팔기 시작한 한국식 호떡은 화교들이 모인 서울 명동 중국 대사관 주변이나 종로 거리 등으로 차츰 퍼졌다.Silk Road)와 관련이 깊다. 실크로드를 통해 중국의 비단과 도자기가 서역으로 전해졌을 뿐만 아니라 인도와 중앙아시아, 아랍의 향신료와 식품, 그리고 기술과 문화가 동서양으로 퍼졌다.

실크로드를 통해 중앙아시아에서 중국을 거쳐 우리나라에 오기까지 먼 길을 걸어온 호떡. 우리나라에 처음 전해진 시기는 정확히 알려져 있지는 않지만 조선 중기 문신이자 시인인 고산(孤山)윤선도(尹善道, 1587~1671)의『고산유고(孤山遺稿)』에 남조 송나라 때 유의경(劉義慶)의『세설신어(世說新語)』 아량(雅量)를 인용하여 호떡[胡餠]에 대한 이야기를 썼다.

이『세설신어(世說新語)』에 대한 호떡에 대한 이야기는 『고산유고(孤山遺稿)』말고도 조선 후기 실학자 박지원(朴趾源, 1737~1805)의 『열하일기(熱河日記)』 성경잡지(盛京雜識)에 '호떡'을 '불불'이라고 썼고, 택당(澤堂) 이식(李植,1584~1647)의『택당집(澤堂集)』에도 '호떡[胡餠]'인용되고 있다.

조선 후기 숙종의 어의를 지낸 의관(醫官) 이시필(李時弼, 1657-1724)이 여러 정보를 모아 1720년(숙종 46)~1722년(경종 2)경에 편찬한『소문사설(聞事說)』에는 이 '호병(胡餠)'을 '조악전(造堊煎)'이라고 했다.

그러나 이 당시 조선에서 호떡을 만들어 먹지는 않은 것 같고, 조선 순조 때 재야학자 조재삼(趙在三 1808~1866)이 쓴 『송남잡지(松南雜識)』에 비로소 호떡[胡餠]이 등장한다.

1882년 훈련도감에서 해고된 구식 군인들의 13개월 동안 체불된 임금을 정부가 저급 불량쌀로 지급하여 일어난 임오군란(壬午軍亂) 당시 청병(淸兵)들과 함께 들어온 청나라 상인들이 자국이 폐하고 나서도 본토로 돌아가지 않고 생계를 위해 식당을 열고 음식을 팔았는데 그 가운데 하나가 호떡이라고 한다.

|

| 호떡. (사진= 김영복 연구가) |

임오군란 이전에 호떡은 이미 조선에 들어 와 있었으나 임오군란(壬午軍亂) 때 청나라가 조선에 육군 3,000여 명을 파견하면서 자국인의 상권을 확보하기 위해서 수십 명의 청나라 상인들도 같이 들어왔고, 이후 청나라가 망한 뒤에도 본토로 돌아가지 않고 남은 상인들이 생계를 위해 음식점을 열고 만두와 호떡 같은 음식을 팔았다고 한다.

1889년(고종 26) 서울에 광동성 출신 화교가 경영하는 호떡집인 푸싱빵집[福星麵包房]이 영업하고 있었으며, 1906년(광무 10)에는 17개였으며, 1923년에는 203개로 증가하였고, 호떡이 대중화 되면서 『동아일보(東亞日報)』와 『조선일보(朝鮮日報)』는 1920년대 호떡과 호떡집을 주제로 한 수필과 단편 소설을 연재하기도 하였다.

인천 제물포에서 만들어 팔기 시작한 한국식 호떡은 화교들이 모인 서울 명동 중국 대사관 주변이나 종로 거리 등으로 차츰 퍼졌다.

우리나라에 호떡이 더욱 널리 퍼지면서 크게 유행한 것은 1920년대다.

1920년대에는 한국 전역에 대략 400여 가구의 호떡집이 있었으며, 2009년에는 명동거리에 위치한 취천루(聚泉樓) 한 곳만 남아 있다고 한다.

호병가(胡餠家), 또는 호병상(胡餠商)은 1920년대 '호떡집'의 한자 표기이다.

1926년 5월15일 동아일보자 기사를 보면 개성에 대화재가 나 '중국인 왕보성(王保盛)의 호떡 가가 등 10동이 불에 소진되었다'고 나온다.

그후 1927년 봄부터 매일 1000명이 넘는 중국인 노동자(쿨리)가 인천에 상륙했다. 쿨리는 '집단 채무 노예' 또는 사실상의 노예로서 '아무 일에나 투입되는 중국인 또는 인도인 노동자'를 지칭하는 데, 이 말은 힌두어의 'Kuli'(날품팔이)에서 유래했다.쿨리들이 한국에 대거 유입되자 당시 한국에 정착해 있던 화교들이 이들을 상대로 값싸고 만들기 간편한 음식을 개발했는데, 이 음식이 '호떡'이라고 불렸다.

당시 조선을 지배하고 있던 일본인들은 '지나빵'(支那パン)이라 불렀다.

지금도 영문 이름은 'Chinese Pancake'다. 쿨리가 많은 곳에는 어디에나 호떡집이 있었고, 호떡집에 쿨리들이 북적거린다는 뜻으로 '호떡집에 불났다'는 속어도 생겨났다

호떡집은 중화요리점과 함께 당시 한국 화교들의 주요 생계수단이었다. 호병가(胡餠家), 또는 호병상(胡餠商)을 한국에서는 '호떡집'이라고 불렀는데, 1931년 6월 2일자 동아일보 기사에서 "쌀가루와 호떡 고물이 간간히 떨어저잇섯다"라는 내용으로 보아 '호떡집'에서 파는 전통중국과자나 병(餠) 종류를 통틀어 '호떡'이라 불렀던 것으로 보인다.

"그들이자고간 자리에는 풀을 뜨더펼처노흔 것은 물론이오 신문지 조각이 수백장씩 흐터저잇고 쌀가루와 호떡 고물이 간간히 떨어저잇섯다고한다"

|

| 화덕 호떡. (사진= 김영복 연구가) |

그리고 한국전쟁 때부터 호떡 안에 여러 종류의 곡물씨앗을 넣어 먹기 시작했다. 그것이 유래가 되어 1980년대 후반 남포동에서 각종 견과류를 넣어 판매하면서 씨앗호떡이 탄생되었다.

요즘 호떡의 변신은 무죄라고 다양한 호떡들이 식도락가들의 입맛을 사로잡고 있다.

김영복 식생활문화연구가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김지윤 기자

김지윤 기자

![[현장] 대전 한화생명 볼파크 가보니...亞 최초 몬스터월 눈길](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/02m/21d/85_2025022101001680100067671.jpg)

![[S석 한컷]너무 추웠던 대전 홈 개막전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/02m/24d/20250224001804154_1.jpg)