|

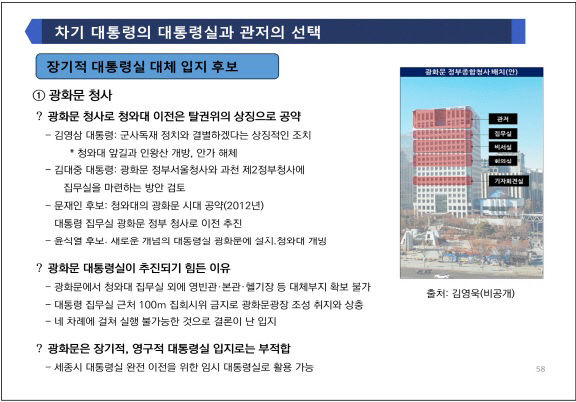

| 역대 정부에서 4차례 검토된 광화문 대통령 집무실. 사진=한국지역경영원 주관 자료 갈무리. |

문재인 정부의 광화문 진출 시도가 보안 등의 문제로 무산된 이후, 윤석열 정부는 이의 중심축을 청와대에서 용산으로 옮겼다.

하지만 비상 계엄과 탄핵 정국이 몰고 온 여파는 다시금 재배치 여론으로 확산되고 있다.

이 같은 제언은 2025년 2월 18일 오전 서울 국회의원 회관에서 열린 행정수도 세종 이전의 추진 방안과 과제 도출을 위한 토론회에서 다시금 등장했다. 이날 토론회는 세종 을 강준현 국회의원과 서울 성북구 갑 김영배 국회의원 주최, (사)한국지역경영원 주관으로 마련됐다.

|

| 이날 참가자들이 행정수도 세종 이전의 추진 방안과 과제에 대해 언급하고 있다. 사진=중도일보 DB. |

▲경제 성장률 지속 하락과 행복하지 않은 국민 ▲지방소멸 위기 속 저출생과 생산기반 붕괴 ▲불로소득 자본주의와 불평등 확대 ▲기후변화 위기 대응 부족 현주소에다 수도권 일극 중심 확대와 공간 서열화, 과도한 경쟁과 서열주의 확산 등이 지속되면서, 이제는 이를 극복할 결단과 선택 만이 남겨져 있다고 진단했다. 현재로선 서울 중심주의를 역전할 어떤 대책도 없다는 판단에서다.

이 과정에서 자치분권의 원칙을 헌법에 명시하고, 지방 5대 메가시티 구축을 통한 연방국가 전환, 균형발전 정책 강화, 수도권 기능의 지방 이전 가속화를 도모하고, 대통령실과 국회의 완전한 세종시 이전을 주장했다.

용산 대통령실의 한계가 여실히 드러난 만큼, 새로운 대통령실 입지에 대한 다양한 분석 결과도 내놨다. 결론적으로 변 전 장관은 세종시 외 다른 지역으로 선택이 어렵다는 판단을 했다.

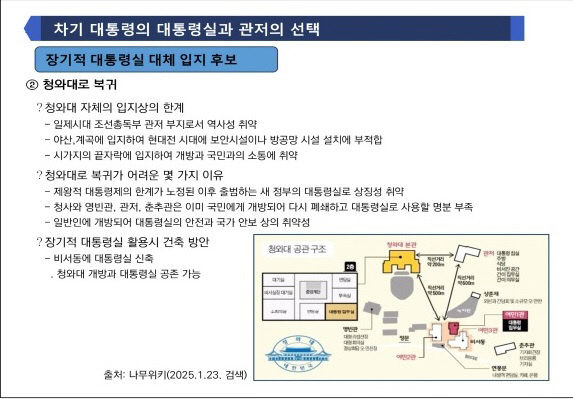

우선 광화문 청사는 영빈관과 본관, 헬기장 등 대체 부지 확보 불가, 집무실 인근 100m 시위 금지로 광화문 기능 퇴색, 역대 정부 기간 4차례에 걸쳐 불가 판정 등으로 이전 입지가 될 수 없다고 봤다. 2027년 대통령 세종 집무실 건립 과정의 임시 행선지로 적당하다고 분석했다. 일각에서 제기되고 있는 '청와대 복귀론'은 일제시대 총독부 부지란 역사적 취약성, 제왕적 대통령제의 상징 공간으로 시대상과 동떨어진 선택, 일반에 개방돼 안보상 취약 등의 문제점을 노출한 것으로 파악됐다.

|

| 청와대로 복귀 시나리오가 갖는 문제점. 사진=한국지역경영원 주관 자료 갈무리 |

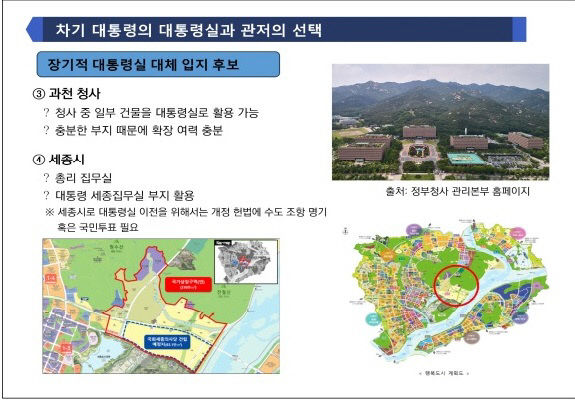

이에 대해 안창모 경기대 건축학과 교수는 "세종시의 행정수도화는 수도 과밀의 근본적 해법은 아니다. 도시 서열화를 깨트리는 상징적 출발점은 될 수 있다"며 "행정수도의 거대화는 또 하나의 서울을 의미한다. 서울 광화문에 제1집무실, 과천에 임시 집무실에 이어 (2027년) 세종 집무실 체제를 구축할 필요가 있다. 국회는 양원제로 운영할 필요가 있다"는 다른 시각을 내보였다.

변 전 장관은 세종집무실의 제1실 위상은 행정수도 개헌을 통해 가능하다고 보고, 이를 차기 대통령 선거의 핵심 의제로 채택해야 한다는 제언도 했다. 그는 "행정수도 이전의 비판론자들은 서울의 국제 경쟁력 훼손과 통일 수도 서울의 상징성 상실, 공무원 사기 저하, 신행정수도 건설의 지역 발전 시너지 미약 등을 주장한다"라며 "대한민국 수도의 병폐를 치유할 최후의 수단이란 점을 국민적 합의로 이끌어 내야 한다"라고 강조했다.

원종윤 충남지역경영원장은 행정수도 이전의 선결 과제로 서울~세종 고속도로 완공과 수도권 소재 잔여 중앙부처 이전, 대법원과 헌법재판소 등의 이전 등을 꼽았다. 김동주 전 국토연구원장은 조기 대선 국면에서 행정수도 조성 로드맵 및 개헌 추진안을 이끌어 내야 한다는 인식을 보여줬다.

정부세종청사의 한 관계자는 "대통령실 설치는 2027년 완공 로드맵에 따라 관련 법률로 확정된 사항"이라며 "지금은 1집무실, 2집무실 문제가 중요치 않다. 세종시가 행정수도 지위를 확보하느냐가 중요한 관건"이란 의견을 내비쳤다. 세종=이희택 기자 press2006@

|

| 과천청사 또는 세종시 집무실 설치 이점. 사진=한국지역경영원 주관 자료 갈무리 |

|

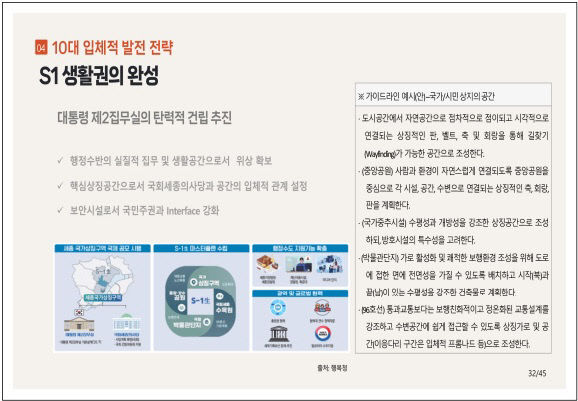

| 대통령 집무실은 시대 상황에 맞춰 탄력적 건립안으로 검토될 필요성을 안고 있다. |

|

| 행정수도 이전에 앞서 선결 과제들이 적잖다. |

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이희택 기자

이희택 기자

![[박현경골프아카데미]백스윙 어깨 골반 회전! 당겨서, 고정하고, 돌려주세요](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/04m/20d/85_20250420000024502_1.jpg)

![[박현경골프아카데미]백스윙 어깨 골반 회전! 당겨서, 고정하고, 돌려주세요](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/04m/21d/20250420000024502_1.jpg)

![[박현경골프아카데미]백스윙 어깨 골반 회전! 당기서, 누르고, 돌려주세요](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/04m/21d/20250416001918346_1.jpg)