|

| 대추. (사진= 김영복 연구가) |

굳이 왜 맛있는 여행을 대추가 주산지인 보은으로 잡았을까 의문을 갖겠지만, 대추는 가을에 수확해 말려 겨울철에 많이 복용하게 된다.

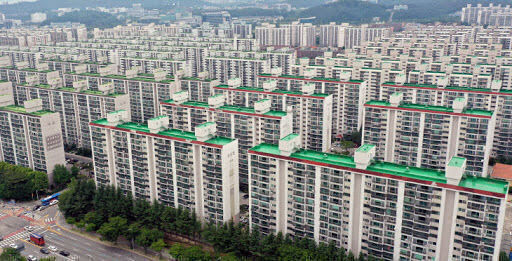

보은군은 속리산과 법주사가 떠 올리지만 요즘은 보은(報恩)하면 대추, 대추[大棗]하면 보은(報恩)'일 정도로 보은은 대추 고장으로 유명하다.

보은(報恩)은 전국 생산량의 약 20%를 차지하며, 보은 대추는 당도가 높고 식감이 좋으며,크기가 크고 색깔이 붉다.

1656년 유형원(柳馨遠, 1622~1673)이 편찬한 지리지 『동국여지지(東國輿地誌)』충청도(忠淸道) 좌도(左道), 청주진(淸州鎭) 보은현(報恩縣)편 토산(土産)조에'대추[棗]'가 나온다.

보은 대추는 조선 초에도 유명했던 것 같다. 『조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)』「세종실록지리지(世宗實錄地理志)」충청도 보은현(報恩縣)편에 토공(土貢)으로 '대추[棗]'를 바쳤다고 나온다.

이 때 이미 보은 대추가 유명하다는 것을 궁중에 까지 알려져 상납했던 것이다.

조선 중기 문신인 성소(惺所) 허균(許筠, 1569~1618년)은 『성소부부고(惺所覆藁)』26권「도문대작(屠門大嚼)」에 '대추[大棗]는 보은(報恩)에서 나는 것이 가장 좋다. 크고 씨가 적다. 붉고 물기가 많아 달다. 그 밖에는 모두 이만 못하다.'라고 하였다.

성소(惺所)는 조선팔도의 특산물과 향토음식을 맛보며 글로 표현한 당시의 맛 칼럼니스트였 다.

전국에 대추나무가 곳곳에 있었겠지만 그가 맛본 대추중에 보은 대추가 가장 좋고. 크고 씨가 적으며, 붉고 물기가 많아 달다고 했으며, 그 밖에는 모두 이만 못하다고 보은대추를 전국에서 제일 우수하다고 칭찬한 것이다.

조선 성리학의 기초를 세운 성리학의 대가로 송자(宋子)라고 존칭 받은 대학자 우암(尤菴)

송시열(宋時烈, 1607~1689)선생은 숙종2년(1676) 5월 11일 조복형(趙復亨)이 인편으로 보낸 편지에 답하며, '아침저녁으로 먹을 양식은 너무나 부족합니다. 아우들이 토산(土産)의 단실(丹實)을 가지고 와서 양식과 바꾸어 아사(餓死)는 면하였습니다.'라고 하였다.

여기서 단실(丹實)은 대추를 말하는데, 우암(尤菴) 선생의 숙씨(叔氏)와 계씨(季氏) 즉 동생들이 모두 보은(報恩)에 살았다.

우암(尤菴) 선생은 동생들이 보내 준 대추를 양식(糧食)과 바꾸어 배고픔을 면한 것이다.

대추는 한자 대조(大棗)에서 온 말이다.

대추[棗]는 초록색을 띠다가 9-10월에 적갈색이나 붉은 갈색으로 익는다. 그래서 대추를 홍조(紅棗)라고 부르기도 한다.

공주 무령왕릉에서 발굴된 백제 무령왕(武寧王)의 발치에 나란히 출토된 청동거울과 금동신발이있는데, 이 청동거울의 명문에 이렇게 적혀 있다.

"上有仙人不知老 渴飮玉泉飢食棗壽如金石兮(상유선인불지노 갈음옥천기식조수여금석혜)천상에는 신선이 있어 늙는 줄 모른다. 목마르면 맑은 샘물을 마시고 배고프면 대추를 먹으니 목숨이 금석처럼 길도다."

"하루에 대추를 세 알 먹으면 늙지 않는다."는 말이 있듯이 대추는 삼국시대 이미 신선이 즐겨 먹는 귀한 과일로 인정하고 있었다.

중국 한(漢)나라 때인 전한 시대 황제인 무제(武帝)는 신하들과 함께 동쪽 지역을 살펴보기 위해 순행(巡幸)을 떠났다. 그러던 중 태산(泰山)에 다다랐을 무렵 밭에서 김을 매고 있는 노 인을 발견했다. 노인을 등지고 해가 태산에 걸쳐져 있는 터라 마치 노인의 몸에서 석양의 노을빛이 나는 듯했다. 그런데 실제로 노인의 등에서 몇 척이나 되는 빛이 뻗어 나오는 것이었다.

|

| 보은 대추. (사진= 김영복 연구가) |

물론 이 '화조(火棗)'「가락국기(駕洛國記)」외에도 교리화조(交梨火棗)라고 진(晉) 나라 허목(許穆)이 호군장사(護軍長史)가 되어 화양동(華陽洞)에 들어가 득도하니, 서왕모(西王母)의 딸 자미부인(紫微夫人)이 옥례(玉醴, 단술)·금장(金漿, 식초 또는 미음)·교리(交梨)·화조(火棗) 따위를 먹도록 가르쳐 주었다는 『신선전(神仙傳)』에도 나온다.

조선 후기 실학자인 다산(茶山) 정약용(丁若鏞1762~1836)의 저술을 정리한 문집『여유당전서(與猶堂全書)』제1집 제6권 시문집에도 선가(仙家)의 과일로'화조(火棗)'가 등장한다.

"華表翩翩向卯橋, 堂低小寄山椒(화표편편향묘교, 묘당저소기산초.) 화표(華表)의 학이 너울너울 정묘교 향하니 작은 띳집이 나지막이 산꼭대기에 부쳐 있구나.

荒村酒肉名修, 盛世衣冠落販樵(황촌주육명수계, 성세의관낙판초.) 궁벽한 마을에서 수계한다며 술과 고기 차린다만 태평 시대 의관 자제가 땔나무나 파는 신세라니.

兩曜飛騰餘白髮, 一林枯槁仰靑(양요비등여백발, 일림고고앙청소.) 해와 달 빠르게 날아올라 백발만 남아 한 숲에서 깡마른 몸으로 푸른 하늘만 쳐다보네.

仙家火棗無消息, 詞客悲秋更寂寥(선가화조무소식, 사객비추경적요.)선가의 화조(火棗)는 아무 소식 없고 시인은 가을을 슬퍼하여 다시 적막하구나."

우리나라 초대 대통령 우남(雩南) 이승만 (李承, 1875년 3월 26일 ~ 1965년 7월 19일)의 한시(漢詩) 한편을 소개 한다.

"萬邦羅列一書間(만방라열일주간)세계만방이 책 하나에 다 실려 있고, 幾處瑤池日月閒(기처요지일월한)여러 곳의 선경(瑤池)이 해와 달 사이에 존재한다오.. 火棗永桃春爛漫(화조영도춘란만)신선들이 먹는 검붉은 대추와 얼음 복숭아 가 봄이면 지

천이니, 始知塵界有仙山(시지누계유선산)이 지상에도 신선들 사는 산이 있음을 비로소 알겠소." 이 시(詩)에 '화조(火棗)'가 나온다. 이는 신선(神仙)들이 먹는다는 과일 즉 익은 '대추(蒸棗)'를 말한다.

'화조(火棗)'선과(仙果)로. 선인(仙人) 안기생(安期生)이 먹던 오이 크기의 대추로, 그것을 먹으면 날개가 생겨 하늘을 날 수 있다고 한다._『사기(史記) 』「봉선서(封禪書)」, 작자 미상인『한무내전(漢武內傳)』 신선(神仙)이 먹었던 대추 구체적으로 알아보자.

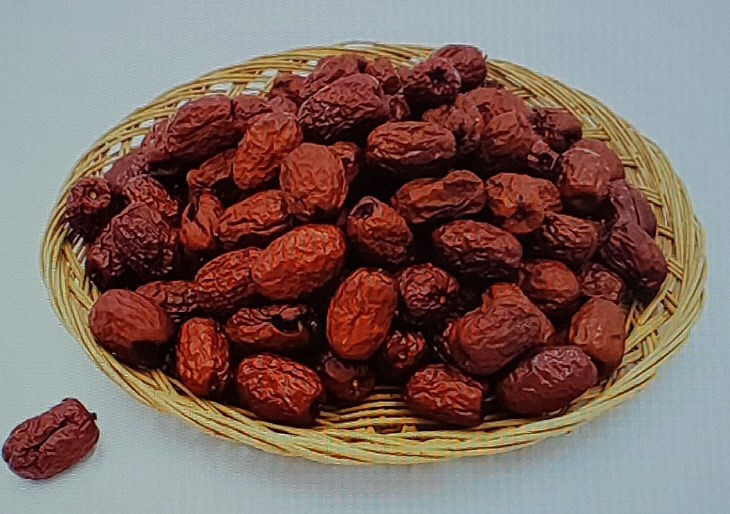

대추를 크게 호대추와 석대추로 분류할 수가 있는데, 호대추는 대추 중에서 비교적 크기가 큰 종류로, 껍질이 얇고 과육이 부드러워 생과일로 먹기에 좋다. 호대추는 과일로 먹을 수있을 만큼 단맛이 강하며, 영양가가 높아 다양한 요리에 활용된다.

석대추는 열매가 작고 단단하며, 씨가 매우 작은 것이 특징이다. 석대추는 일반적인 대추에 비해 당도가 낮고, 주로 약재로 사용된다. 이 대추는 특히 소화 촉진과 체내 독소 배출에 효과적이라고 알려져 있다.

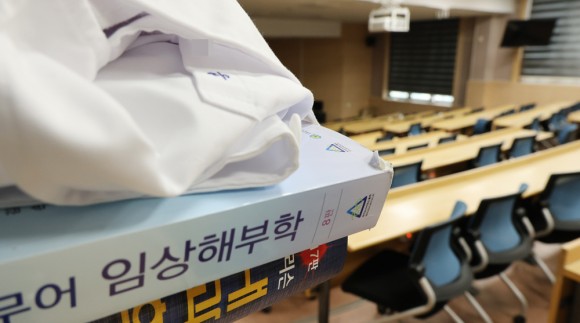

그리고 대추의 가공방법에 따라 홍대추, 흑대추로 나누는데, 홍대추는 우리가 일반적으로 알고 있는 붉은색 대추로, 단맛이 강하고 말려서 사용되는 경우가 많다. 홍대추는 생으로도 먹을 수 있지만, 말려서 사용하는 것이 일반적이며, 한방 약재로도 자주 활용된다. 홍대추는 당도가 높아 간식으로도 좋으며, 대추차, 대추식혜, 대추죽 등으로 활용된다.

|

| 건대추. (사진= 김영복 연구가) |

흑대추는 효능이 더욱 농축되어 있다고 전해지며, 특히 신경 안정 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있다. 흑대추는 대추차나 약재로 많이 사용되며, 그 맛이 깊고 풍부하다.

아마 선가(仙家)의 과일'화조(火棗)'가 바로 흑대추가 아닌가 추측해 본다. 예부터 대추는 제사상에 올라가는 으뜸 과일이며, 혼례에도 쓰는 귀한 과일이다.

대추를 어루만진다는 뜻으로, 혼례에서 시부모가 새 며느리의 폐백을 받는 일을 무조(撫棗)라고 하고, 신부가 시부모에게 폐백으로 올리는 대추. 굵고 좋은 대추를 붉은 실에 꿰어서 그릇 위에 둥글게 쌓아 올린 것을 폐조(幣棗)라고 한다.

조선 후기의 실학자이자 농정가(農政家), 저술가인 풍석(楓石) 서유구 (徐有, 1764년~1845년)는 『임원십육지(林園十六志)』「정조지(鼎俎志)」에서 역시 그가 1800년대 초에 쓴 『옹희잡지(饔[食+熙]雜志)』를 인용하여 조유떡 만들기[棗油錠方]에서 '棗油蜜之, 入沙糖、桂、 椒屑, 摸印爲錠. 百益一損者棗也, 故名"百益餠 조유(棗油, 조교를 빻아서 볕에 말린 것)를 꿀로 반죽하여 설탕가루 · 계핏가루 · 산촛가루를 넣고 정(錠, 화폐로 쓰는 은덩이)모양으로 찍어낸다. 유익함[益]은 100가지[百]이고 손해는 1가지뿐인 것이 대추이므로 '백익병(百益餠)'이라고 이름한다."라고 하였다.

|

| 대추 팥빙수. (사진= 김영복 연구가) |

대추는 한방에 없어서는 안 될 필수 약재지만 특히 백숙이나 삼계탕 등 보양음식에는 대추가 필수로 들어간다.

대추는 사과의 당도보다 2배 이상 단 아삭하고 달콤한 과일이다.

보은에는 대추를 활용한 먹거리가 많다.

보은에서도 대추를 이용해서 만든 다양한 생대추, 건대추 외에 가공품은 대추즙 등 가공품과 함께 이를 이용한 대추정식, 대추맛죽, 대추장수찜, 대추스낵 대추젤리, 대추 스프링롤, 대추 떡말이 튀김과 매콤소스, 대추밀떡, 대추 꿀경단, 대추팥죽, 대추 수삼말이 튀김, 대추영양 대나무통밥, 대추 떡케이크, 대추쌈냉채, 보은대추한과와 보은대추빵(찐빵)· 대추찰보리빵· 대추보리술빵, 닭강정, 다양한 디저트에 이르기까지 대추가 들어간 음식이나 제품들이 개발되었거나 개발되고 있다.

특히 요즘 속리산을 방문하는 관광객들은 대추의 진액을 베이스로 만든 소스로 버무리고, 마지막에 대추편이 뿌려지는 '대추닭강정'을 선호한다.

김영복 식생활문화연구가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김지윤 기자

김지윤 기자

![[지천댐, 갈등 넘어 상생의 댐으로] 지천댐 건설, 왜 필요한가](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/03m/31d/78_2025033101002382400097811.jpg)