|

기숙사 건물 1층엔 '유노'라는 분식집이 있었다. 대개는 구내식당을 이용했는데 종종 이 곳에서 비빔밥이나 수제비를 먹었다. 가격도 저렴했지만 수제비 맛이 끝내줬다. 찰떡처럼 쫀득쫀득한 식감. 냉면그릇만한 플라스틱 대접에 한 가득 담아주는 인심도 한몫 했다. 고춧가루 양념장을 풀어 바삭한 김을 뿌셔넣은 얼큰한 국물을 지금도 생각하면 침이 고인다. 먹어도 먹어도 질리지 않는 수제비였다. 내가 팔아준 수제비로 주인은 건물 한 채는 사지 않았을까? 당시 우리 학교 구내식당 밥은 타 대학에도 소문 나 일부러 먹으러 오는 학생이 있을 정도였다. 늦게 가면 음식이 떨어져 입맛만 다시고 나와야 했다. 그런데 다음해 학교에서 외부 업체에 용역을 줘 음식 질이 형편없는데다 가격도 올라 파리만 날렸다.

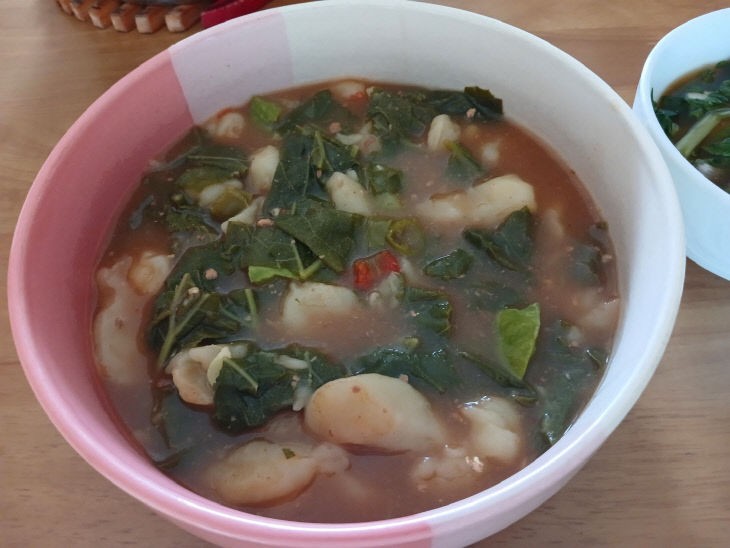

서론이 길었다. 악쓰고 울어대는 매미소리와 염천으로 이글거리는 휴일 한낮에 수제비를 해먹었다. 먼저 고추장과 된장은 1대 5로 물에 푼다. 푹푹 끓으면 털이 보송보송한 까슬한 호박잎을 썬다. 갓난아기 살처럼 야들야들한 둥근 애호박은 손으로 쥐어뜯어 호박잎과 함께 펄펄 끓는 국물에 넣는다. 이 수제비의 포인트는 청양고추. 쫑쫑 다지듯이 넉넉하게 썰어 넣는 것. 스뎅 볼에 밀가루와 물을 넣어 적당히 섞는다. 이 '적당히'란 단어가 적확하다. 물수제비란 말씀! 한손을 수저로 반죽을 떠서 다른 손 수저로 떼어 넣으면서 간간이 잘 익도록 휘젓는다.

이 장수제비는 엄마가 해주던 별미였다. 엄마는 손으로 물컹물컹한 반죽을 한참을 꾹꾹 주물렀다. 그걸 오랜 세월 사용해 가운데가 파인 수제비용 나무도마에 쭉 펴서 칼로 뚝뚝 잘라 넣었다. 매콤하고 구수한 장수제비. 마당에 멍석을 깔고 온 식구가 두리반에 둘러앉아 뜨끈한 수제비를 먹던 추억이 떠오른다. 땀을 뻘뻘 흘리며 먹는 수제비는 보양식이 따로 없었다. 우리 식구는 여름이 오면 으레 엄마가 해주는 수제비로 뜨거운 한 철을 견뎠다.

30대에 대사동 오래된 다세대주택에 살 적에 옆집에 고등학교를 갓 졸업하고 대학병원 약제실에서 근무하던 아이가 있었다. 김천에서 왔다는데 붙임성 있고 밝았다. 하루는 퇴근하고 저녁에 장수제비를 하는데 지나가다 열린 문틈으로 아는 체를 했다. 수제비 끓이는데 같이 먹자고 하니 좋아라 했다. 키우던 강아지도 데리고 와서 순식간에 방안이 시끌벅적했다. 강아지도 주인을 닮아 쾌활했다. 여기저기 들쑤시고 냄새 맡고 난리였다. 그 해 겨울, 아이는 직장을 그만 둔다고 했다. 고졸 임시직이라 비전이 없다면서 전문대라도 나와야 할 것 같다고. 학위를 중요하게 여기는 사회의 비정함을 뼈저리게 느꼈을 터. 그리고 하는 말. "언니, 여름에 해준 수제비 너무 맛있었어요. 자꾸 생각나서 또 해달라고 할까 그랬다니까요." 그러고 그 애는 바로 이사 갔다. 시인 박인환은 '사랑은 가도 옛날은 남는 것'이라고 했다. 수제비를 먹으면서 떠난 이들을 생각했다. 이젠 추억을 먹고사는 나이가 됐다. <지방부장>

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

우난순 기자

우난순 기자

![[S석한컷]대전하나시티즌 대전 홈경기 광주전 김인균 동점골 순간](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/03m/31d/20250329002141515_1.jpg)