|

| 진국집의 게국지 백반 |

'게국지'는 쉽게 말해 게장 국물(게국), 또는 바다에서 나오는 해산물의 국물(갯국)을 넣어 만든 김치라는 뜻이다. 이 '게국지'를 서산, 태안지방에선 '께꾹지', '꼣꾹지' 등으로 발음한다.

이 지역들의 소울푸드(soul food) '게국지'가 모 공영방송 예능프로그램으로 인해 '꽃게탕'으로 둔갑하여 지금은 '꽃게'와 '김치' '고춧가루'가 들어간 음식을 파는 집들이 늘어나고 있다.

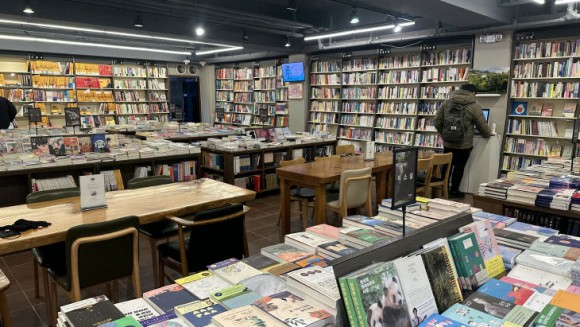

필자는 꽃게탕이 아닌 서산. 태안의 '게국지'를 맛보기 위해 40여 년의 역사를 가진 '진국집'을 찾았다. 초행길 서산 사람에게 묻지 않으면 찾아가기 힘들 정도로 작은 골목에 나지막한 슬레이트집 상호가 글씨가 퇴색한 허름한 간판, 맛이 아니면 찾아올 수 없는 그런 집에 월요일 날 오후 1시가 넘었는데 앉을 자리가 없어 20여 분을 밖에서 기다렸다.

진국집 주인 할머니 조이순(79)씨는 '게국지'를 식구들 반찬으로 만들어 먹다 하나둘 맛을 본 사람들 사이에서 소문이 나 '게국지'를 팔게 된 지가 30여 년이 넘었다고 한다. 사실 조이순 할머니는 '게국지 백반'을 먼저 한 것이 아니라 시청 앞 광장로타리에 칼국수 집으로 문을 열었다. 그렇지만 이 집 '게국지 백반'이 '칼국수'보다 맛있다는 소문이 퍼지자 지금까지 '게국지 백반' 한 가지만 팔고 있다.

|

| 진국집 |

'게국지 백반'이 8000원 착한 가격이다. 1인분 주문에도 웃으면서 "앉으세요!"한다. 그 감사에 보답하는 의미에서 '게국지 백반' 12가지 반찬이 나왔지만 서산의 또 다른 맛 '어리굴젓(5000원)'을 더 시켰다.

쟁반에 담아 온 밥상을 받고 보니 갑자기 돌아가신 어머님 생각이 난다. 냉장고도 없던 시절 객지 생활을 하다 언제 어느 때 집에 불쑥 찾아가도 어머님은 짧은 시간에 밥 한 상을 푸짐하게 차려 오신다. 더 중요한 건 객지 생활하는 아들 밥 굶을까 봐 빈 가마솥에 밥 한 그릇을 항상 넣어 두었다가 다음 밥을 할 때 밥이 다 되면 그 밥을 섞고 제일 먼저 아버님 밥 푸고 그다음에 집 나간 자식 밥 푸고 다음에 나머지 식구들 밥을 푸셨다. 그래서 평생 먹는 '밥상'이지만 '밥상은 어머니 마음'이다.

|

| 진국집의 서산 어리굴젓 |

'게국지' 국물 한 숟가락을 떠 맛을 봤다. 심심한 것이 곰삭은 맛이 났다. 사실 게국지는 먹을 것이 변변치 않던 60~70년대 엄지손가락보다 조금 큰 칠게로 게장을 담가 겨울 내내 먹은 후 남은 게장의 다리 등과 국물을 버리기 아까워 김장김치가 떨어질 때쯤인 이른 봄부터 초여름까지 봄동 겉절이 쉰 것이나 먹고 남은 얼갈이배추, 열무김치 남은 것에 게장 간장 남은 것을 넣어 간을 맞추어 끓여 먹던 김치찌개의 일종이라고 할 수 있다.

미리 담가놓았던 게장에서 게를 꺼내 절구에 대충 찧으면 노란 속살이 빠져나오는데 아마도 이게 맛을 좌우하는 모양이다. 또 다른 방법으로는 김장을 할 때 맛이 없는 겉잎사귀 등을 액젓이나 젓갈이 아닌 게장의 간장을 넣고 김치 버무리듯이 살살 버무린 후 삭혀 찌개를 끓여 먹기도 했다.

그리고 일부 가정에서는 김치를 만들면서 질기고 뻣뻣해서 잘 먹지 않는 배추의 가장 겉잎부분과 절구로 찧어 넣은 고추와 호박에 젓국을 푸짐하게 넣고 김장과 함께 담갔다 푹 끓여 내기도 했다.

같은 지역에서도 '게국지' 담을 때, '능쟁이'를 넣는다거나, '박하지'나 '사시랭이'로 담기도 한다. 사실 집집마다 김치 담그는 것이 조금씩 다르고 된장찌개 끓이는 방법도 조금씩 다른 것처럼 '게국지' 만드는 방법은 지역이나 가정에 따라 다를 수 있다.

이렇듯 서산 사람들은 어려웠던 시절 긴 겨울을 지나 초여름까지 마땅히 해먹을 반찬이 없을 때, '게국지'는 이 지역의 밥상을 책임졌던 서민음식이지만, 특별히 '게국지'라는 음식을 만들기 위해 미리 숙성작업을 하며 김치를 담고, 게장을 담가 먹었다고는 할 수 없다 할 것이다.

예전의 '게국지'에는 지금처럼 온전한 '게'가 들어 있지도 않았고 먹고 남은 게장 안의 떨어진 게의 다리들 몇 개만 들어 있던 것이 고작이다.

그러나 이 지역에서의 '게국지'는 접근성과 중독성이 홍어 못지않다. '진국집'은 '게국지'도 유명하지만 백반과 함께 나오는 '호박지'도 빼놓을 수 없다. "이 집에 와서 '호박지' 안 먹으면 서운하다"며 권하는 통에 몇 개 집어 먹기 시작했는데 그 독특한 맛에 뚝배기 하나를 거의 다 비우다시피 했다. 원래 '호박지'는 황해도지방에서 많이 해 먹는 음식인데 그쪽과 환경이 비슷한 서산 태안에서도 각종 해물을 넣고 호박으로 김치를 담가 먹기도 한다.

'게국지'를 담을 때, 주로 이 지역에서 불리는 '능쟁이'라고 하는 '칠게'로 담지만 똘쟁이, '능쟁이', '황발이', '박하지', '사시랭이'로도 담는다. 바위틈에 사는 작고 납작한 게 '똘쟁이' 갯벌에 구멍을 파고 사는 까맣고 갸름한 건 '능쟁이', 능쟁이 보다 조금 큰데 발이 뻘건 '황발이', 그것보다 좀 더 큰 건 '박하지', 꽃게보다 작은 건 '사시랭이'라고 한다.

|

| 서산동부재래시장 수산물코너 |

넓은 사다리 꼴을 하고 있는 칠게는 집게발이 하늘색이나 주황색을 띠고 있으며 수놈의 집게발은 크고 암놈은 작다. 십각목 칠게과에 속하는 해산 갑각류로 학명이 Macrophthalmus (Mareotis) japonicus이다. 우리나라 갯벌에서 가장 흔한 게 중 하나이다. 갑각은 길이 19mm, 너비 30mm 정도이며, 사각형에 가깝다. 집게다리는 대칭이고 긴 마디 배면에 털이 빽빽이 난다. 진흙질 바닥에 직경 1cm 내외의 경사진 타원형 굴을 파고 밀집해 사는데, 썰물에는 갯벌 위에서 먹이활동을 하고, 밀물에는 구멍 속에 들어가 숨어 있는다. 서해안의 밀물과 썰물이 교차하는 갯벌 바닥에 있는 작은 구멍은 대부분 칠게 구멍이라 할 정도로 개체 수가 많다. 칠게는 썰물에 갯벌 밖으로 나와 이끼 등을 먹으러 돌아다닌다.

우리나라 거의 전 연안에 서식하며, 세계적으로 일본, 중국, 타이완, 싱가포르 등에 분포한다. 이 '칠게'를 사람들만 좋아하는 것이 아닌가 보다. 봄철 4월 초순부터 5월 중순까지, 가을에는 8월 초순부터 10월 초순까지 우리나라에 잠시 머무는 나그네 새는 '칠게'를 아주 좋아한다.

|

| 박하지 모습 |

서산, 태안 등 충남 갯마을 사람들은 '게국지' 외에도 '칠게'를 맨손으로 주워서 '칠게볶음', '칠게장' 등을 만들어 먹기도 한다. '칠게'를 전남 갯마을에선 '서렁기'라 불리며 '화랑게(花郞蟹)', '갈게', '찔룩게', '설은게'라고도 부른다. 1814년 정약전(丁若銓:1760∼1816)은 그가 흑산도 유배지에서 쓴 어류학서인 『자산어보(玆山魚譜)』에 '발을 들었다 접었다 하며 기어 다니는 모습이 춤추는 남자와 같다'는 뜻으로 칠게의 이름을 '화랑게(花郞蟹)'라고 했다. 이 '칠게'를 이용한 음식 중에 전남 신안 섬마을에서 해 먹는 향토음식 중에 '기젓국'이 있는데, 이 '기젓국'은 '칠게젓'을 말한다.

한편 '칠게젓' '칠게장'이라고도 하는데, 입자가 곱다. '칠게'를 빻거나 갈아 젓갈을 담가서다. 따뜻한 밥에 쓱쓱 비벼 먹으면 밥 한 그릇이 모자랄 정도인데, 고기 구워 먹을 때 '쌈장'처럼 찍어 먹어도 좋다. '칠게젓' 외에도 '칠게장'이 있는데, '칠게장'은 '칠게젓'과 달리 '칠게' 모양이 그대로 살아있다. '게장'은 '꽃게'나 '참게'로 만드는 '간장게장'과 똑같다. 다만 '칠게'는 작아서 통째로 씹어 먹는다. 껍질이 약한 데다 이미 삭아서 거부감 없이 씹어 먹을 수 있다. '칠게장'이든 '꽃게장'이든 '돌게장'이든, 세상의 '게장'은 다 밥도둑이라 할 수 있다. 다만 칠게장은 껍데기가 얇아 담근 지 열흘 안에 먹어야 한다.

/김영복 식생활문화연구가

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

정바름 기자

정바름 기자

![[날씨] 6일까지 영하 14도 강추위…5일부터는 대설 예보](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/02m/04d/날씨1.jpeg)