소유자인 민간건설사가 문화재 등록을 거부했기 때문인데, 사실상 매입 외에는 부청사를 지켜낼 수 없는 상황이다.

일각에서는 대전시가 행정의 1번지라 불리는 부청사의 가치를 명확하게 판단하는 것이 시급하다는 목소리다. 활용법을 고민하는 사이 공시지가는 계속 오를 수밖에 없기 때문에 적정선에서 매입하겠다는 결단을 보여줘야 할 때라는 얘기다.

대전시는 대전부청사를 활용하고 보존하기 위해 2019년부터 방법을 고민해 왔다. 당초에는 역사박물관에서 ‘라키비움’이 거론됐다. 그러나 용역 등 행정절차는 물론이고 긴 소요시간 대비 긍정적인 결과가 나올 것으로 확신할 수 없어 지지부진했다. 그 사이 대전부청사 부지 소유자가 대전에 본사를 건설사로 변경됐고 철거 후 오피스텔을 지을 계획까지 착수한 상태다.

이에 대전시는 올해 9~10월 대전부청사 활용안을 재검토했다. 대전문화재단 이전이 결국 차선책이었던 셈인데, 높은 매입가에 계획안은 또다시 수포로 돌아갔다. 결국 매입도 활용방안도 모두 원점으로 돌아온 상황이다.

|

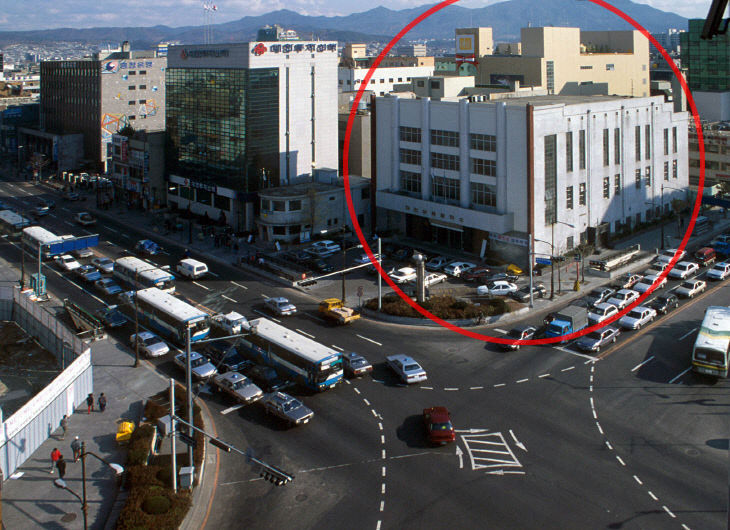

| 옛 대전부청사 건물, 1994년에는 대전상공회의소 건물로 사용됐다. 출처=씨엔유건축사무소 DB |

매입도 어렵지만 문화재로 보존할 수 있는 가능성도 낮다.

대전시는 활용방안을 고민하면서 사전에 소유자인 건설사에 문화재 등록 의사를 물었으나 반대한다는 답변을 받았다. 문화재 등록은 소유자의 동의가 필요한 절차기 때문에 불가하다.

문화재 지정도 불가능하다. 소유주의 동의 없이 대전시가 지정하면 되지만, 원형을 유지해야 한다는 점에서 시가 궁극적으로 추구하는 활용방안과 맞지 않다. 지정 문화재의 경우 못 하나를 박더라도 현상변경 신청을 해야 하고, 반경 200m 내외는 개발행위를 할 수 없기 때문에 원도심 중앙에 위치한 대전부청사에는 적절하지 않은 문화재법이기 때문이다.

지역의 문화재 전문가는 "등록과 달리 지정을 할 경우 원형보존의 원칙이 적용돼 리모델링을 통해 다른 용도로의 활용이 사실상 불가능해진다. 또 대전부청사는 이미 내외부의 원형이 많이 변형돼 문화재위원회를 통과할지도 의문"이라는 의견을 내놨다.

지역 전문가들은 대전시가 대전부청사를 매입하고자 하는 의지와 사용할 수 있는 예산 범위를 정확하게 선을 그어야 한다는 주장이다. 활용을 통한 보존이 필요하다는 판단하면 과감하게 매입해야 하고, 반대로 행정의 1번지라는 의의만 쫓는 것이라면 과감하게 포기하는 용단도 필요하다는 목소리다.

대전시 관계자는 "문화유산으로만 활용하려는 시선보다는 다양한 방향에서 매입과 활용에 대한 논의가 필요하다"고 말했다.

이해미 기자 ham7239@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이해미 기자

이해미 기자

![[기획] 대전, 트램부터 신교통수단까지… 도시균형발전 초석](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/26d/20241125010100129661.jpeg)

![[기획] 대전, 트램부터 신교통수단까지… 도시균형발전 초석](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/26d/20241125010100129662.jpeg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/27d/20241125001758353_1.jpg)