|

2011년 당시 대학이 신입생 충원보다 학생의 수준과 지식의 전달에 대한 고민을 해왔다면, 현재는 분위기가 다르다. 학령인구 감소라는 인구 절벽을 느낌과 동시에 입학 정원까지도 줄고 있어서다.

교육부는 2016~2018년 대학 입학 정원을 5만6000명 줄였다. 여기에 등록금도 10년째 동결을 권고해왔다. 대학의 재정난은 가중되고 말 그대로 미달사태 속 대학이 생존의 기로에 선 것이다.

학령인구가 감소하고, 입학정원이 줄어들면서 충청권 대학은 악재가 겹쳤다. 수도권 쏠림현상 속 입학생과 재적생이 꾸준히 감소했기 때문이다. 말 그대로 경쟁자가 줄어들어 편입, 재수를 넘어 수험생들까지 상향지원에 나서면서 수도권으로 발길을 돌리고 있다.

|

| 그래픽=한세화 기자 |

먼저 대전의 경우 입학생 수는 2011년 3만 9544명으로 시작해 지난해 3만 6675명으로 약 10년간 2869명이 줄었다. 비율로 환산하면 7.3% 빠졌다.

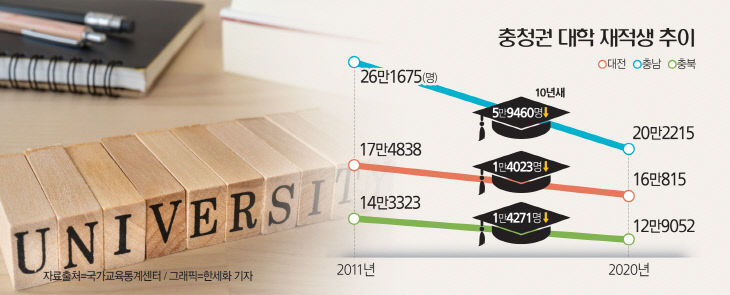

재적생 감소세는 더 컸다. 대전은 지난 2011년 17만 4838명에서 지난해 16만 815명으로 1만 4023명이나 줄었다.

충남은 더 열악했다. 충남 입학생을 살펴보면, 2011년 5만 6087명에서 2020년 4만 2855명으로 1만 3232명인 23.6% 줄었고, 재적생도 2011년 26만 1675명에서 2020년 20만 2215명으로 5만 9460명 줄어들어 22.7% 감소했다. ㎜

충북도 상황은 같다. 2011년 충북권 대학 입학생은 3만 2680명이었는데, 지난해 2만 7547명으로 5133명이 줄어들었다. 여기에 재적생도 같은 기간 14만 3323명에서 지난해 12만 9052명으로 1만 4271명의 학생이 감소했다.

이는 충청권 초·중·고 입학생 예측에서도 나타난다. 통계청 인구동향조사를 보면, 지난해 기준 충청권(대전·세종·충남) 초·중·고에 입학하는 신입생 수는 11만 7471명으로 5년 전과 비교해 9411명 줄었다. 여기에 2025년엔 학생 수가 7700여 명 더 감소할 것이란 예측도 있다.

|

| 그래픽=한세화 기자 |

상황이 이렇다 보니 대학도 재정난을 호소한다. 대학마다 교육부 기조와 정책에 따라 10년간 등록금을 동결 또는 인하 해왔고 입학금도 폐지된다. 여기에 정원 감축도 고조된다. 대학 기본역량진단평가에서 떨어지는 대학은 올해까지 추가로 정원의 10~35%씩 모두 1만명을 줄여야 한다.

재정난이 심해지면 학과 통폐합과 교수들의 연구비를 줄이는 것은 물론, 인건비 절감 등에 나설 수밖에 없어지면서 교육의 질 하락과 학생들의 이탈에 영향을 주지 않겠느냐는 우려도 나온다.

이를 두고 고등교육에 대한 정부의 재정지원이 확충돼야 한다는 목소리가 높다. 재정 확충과 안정적 재정지원을 통해 대학의 공공성 확대와 질 높은 고등교육이 가능해질 수 있다는 것이다.

전국대학노동조합 관계자는 "대학위기를 넘어 중장기 고등교육대책 수립과 정책전환의 계기가 돼야 한다"며 "고등교육재정의 확충과 공적 운영 기반 구축을 전제로 한 정부에 사립대학 운영비 직접 지원이 필요하다"고 강조했다.

특성화를 통한 대학만의 자구책이 필요하다는 목소리도 나온다.

배재대 최호택 교수는 "지금과 같은 일반화, 평준화된 교육으로는 더 이상은 어렵고 대학마다 특성화가 필요할 것 같다"며 "일반 학과가 많은 대학들의 경우엔 타격이 클 수밖에 없기 때문에 대학마다 가지고 갈 수 있는 강점을 잘 파악하고 이를 보완해 나가는 게 중요한 시점"이라고 말했다. /조훈희 기자 chh7955@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

조훈희 기자

조훈희 기자