|

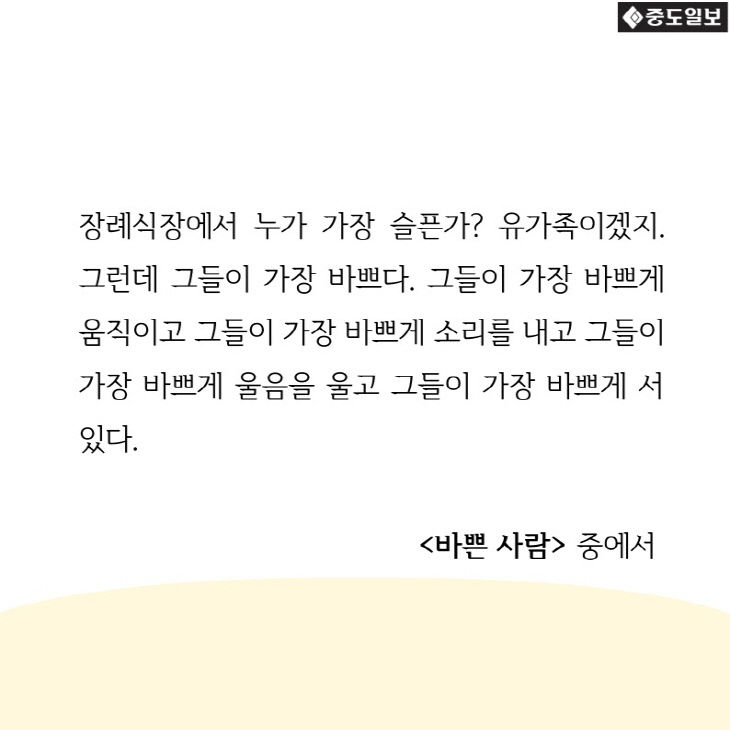

무심히 넘기는 시간에 대해 시인은 존재의 근원을 탐색하고, 무수히 만나는 사람들을 통해 존재의 민낯을 발견한다.

생활의 물건이 주는 본질적인 물음, 그리고 그 모든 것의 관계안에서의 나의 의미에 대해서도 질문을 던진다.

그래서 짧은 문장안 단어, 단어에 의미를 두고, 띄어쓰기와 쉼표 마저도 곱씹어 생각한다.

|

지난 2018년 두권의 시집을 연달아 내며 "'한 문장'이 전격"이라면 "'너의 알다가도 모를 마음'은 파격 또는 변격에 대한 시도"라고 말한 시인은 그 전격과 파격 혹은 변격의 시도를 지나 '백지에게'를 통해 그만의 세계를 구축한다.

그래서 허공으로 사라지는 연기, 보이지 않는 유령의 말, 공백으로 차있는 문장 등 쉽게 실체를 포착할수 없는 언어를 시로 써온 김언은 이번 '백지에게'에서는 보다 현실적이고, 담백하다

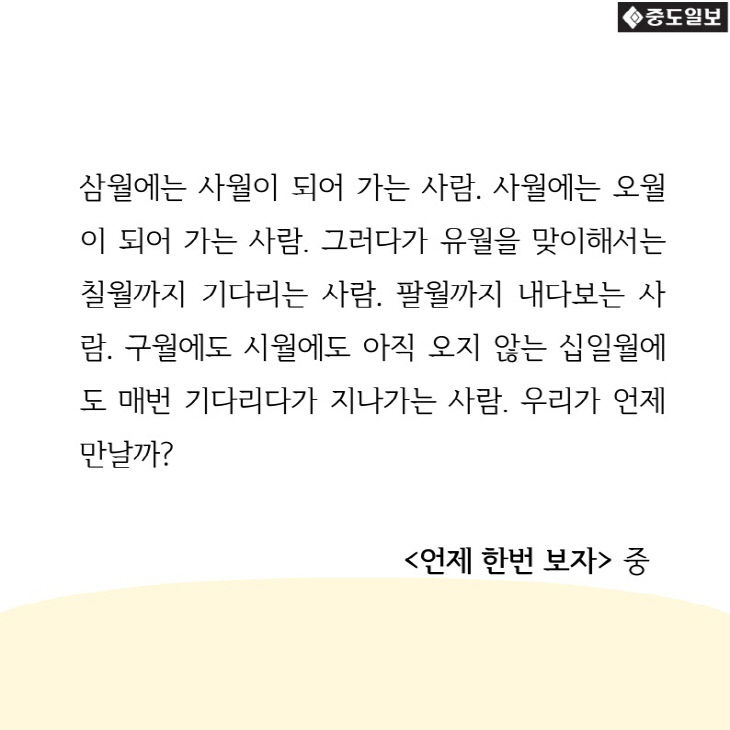

'바쁜 사람', '쉬고 싶은 사람' '슬픈 사람', '배운 사람', '용건 없는 사람', '겪어 보지도 않고 나쁜 사람'등 구체적인 사람의 모습을 시의 제목으로 삼았다.

마치 '아무것도 없던 곳에서 어느순간 갑자기 나타나 말을 시작하는 것'처럼 김언의 시는 이렇게 구체적인 사람의 모습을 통해 무심히 넘긴 존재에 대한 물음을 던진다.

그 존재들은 시인 자신일수도 있고, 우리 모두일 수도 있다.

오희룡 기자 huily@

|

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

오희룡 기자

오희룡 기자![[르포] 4·2 재보궐 현장…"국민통합 민주주의 실현해야"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/117_2025040201000273600008991.jpg)

![[르포] 4·2 재보궐 현장…"국민통합 민주주의 실현해야"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/78_2025040201000273600008991.jpg)

![[유통] 요즘 뜨는 대전 역주행 핫플레이스... 동구 가오중, 시청역6번출구 등](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/78_2025040201000162800004561.jpg)