빛에 대한 단상, 색채학에 대한 기억이다. 우리는 발광체나 빛의 반사로 시신경 자극이 이루어져 사물을 인식한다. 빛은 가장 가까운 거리로 직진하지만, 진로에 방해물을 만나면 장애물 끝에서 굽어지기도 한다. 그를 회절이라 한다. 회절 된 빛은 파장의 크기에 따라 분산된다. 크기에 비례하여 굴절률이 클수록 크게 굽는다. 빨·주·노·초·파·남·보 이른바 무지개 색깔이 그것이다. 빛이 모두 모이면 무색이 된다. 뉴턴(Isaac Newton, 1642~1727, 영국 물리학자)이 1666년 프리즘 실험으로 밝혀낸 것이다.

발광체인 광원, 빛의 양(광도), 물체에 투사된 빛의 밝기(조도), 투사 방식에 따라 빛은 달라 보인다. 사물 색깔은 빛의 반사에 의해 이루어진다. 빨갛게 보이는 것은 빨강색만 반사하는 것이다. 검게 보이는 것은 모든 빛을 흡수하고 반사하지 않는 것이며, 흰색은 모두 반사하는 것이다. 따라서 계절이나 시간, 날씨와 위치에 따라 빛은 다르다. 우리는 별다른 의식이나 부담 없이 변화무쌍한 빛을 사랑하고, 그 향연을 즐긴다.

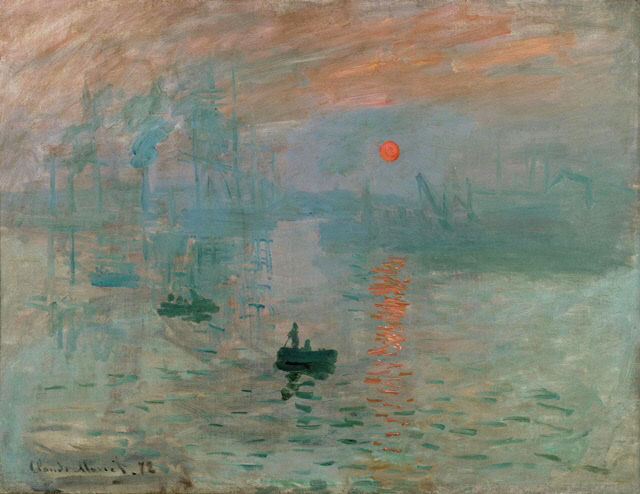

빛은 더할수록 밝아진다. 가산혼합이라 한다. 색료는 더할수록 탁해지고 어두워진다. 색의 명도와 채도가 감소하는 까닭이다. 때문에 감산혼합이라 한다. 찬란한 빛을 그려야 하는데 색료는 더할수록 빛이 사라지는 것이다. 어떻게 하면 밝게 그릴까? 팔레트에서 물감을 섞지 않고 화폭에 병치시켜 혼합되어 보이게 했다. 병치혼합이다. 소위 인상파 화가들의 공통된 기법이다. 방법만 달랐을 뿐이다. 모네는 짧은 붓 터치로, 르누아르는 부드럽게, 고흐는 긴 곡선으로, 쇠라는 점으로 각각 병치하였다. 빛이 연출하는 찬란함과 찰나의 미학에 빠진 것이다. 피사체의 형태, 색채, 동세 등을 사진기 같이 순간에 파악하는 능력도 필요로 한다. 그러면서 사진과 달라야 한다.

|

| 클로드 모네, '인상, 해돋이', 48×63cm, 캔버스에 유채, 1872, 파리 마르모탕 미술관 소장│ⓒwikipedia commons, public domain |

18세에 부친의 만류를 뿌리치고 파리로 간다. 성격이 별났던지 미술학교에 가지 않고 진보적 예술인을 찾아다닌다. 주류와는 거리가 멀다. 무명작가는 생계조차 어렵다. 화가로 갓 입문한 그 또한 고난의 연속이다. 그때 한 줄기 빛으로 다가온 여인이 있었다. 카미유 동시유(Camille Doncieux, 1847~1879), 1865년 당시 18세의 가난한 모델이었다.

모델이라고 하면 색안경 끼고 보던 시절이다. 창녀와 다르지 않게 보았다. 모네 부모 역시 크게 다르지 않아, 두 사람 결혼을 극렬 반대한다. 종종 임신이 반대하는 부모 설득 수단으로 활용되기도 한다. 그런데, 카미유가 아이를 갖게 되자 모네 부모는 보내 주던 생활비마저 끊는다. 무명작가 그림이 팔릴 리도 없다. 생활고에 몹시 시달린다. 등 밝힐 기름도, 하루 먹을 양식도 걱정해야 하는 처지다. 화구 살 돈도 없다. 그림 그리다 물감이 떨어지면, 물감 살 돈 마련 위해 나가 막일을 한다. 먹는 것이 변변치 않은 카미유는 젖이 부족하여 구걸하러 다니기도 한다. 게다가 몸이 약해 잦은 병치레 까지 한다. 집세가 밀리자 주인은 모네 그림을 압수해가기도 했다.

달콤한 행복이 위안이 되기도 한다. 허나, 어찌 사랑만으로 살 수 있으랴. 이름을 얻기 위해 멀리하던 살롱전 출품도 한다. 모델 쓸 돈이 어디 있으랴. 여러 명이 화폭에 등장하면 카미유가 수차례 옷을 갈아입고 다양한 자세를 취한다.

가능성을 보았을까 동료 화가들이 후원자를 모아 센(Seine) 강 부근에 작은 집 한 채를 얻어준다. 좋은 일감 소개도 한다. 가까스로 부모를 설득, 1870년 6월 28일에야 결혼식을 올린다.

1878년 둘째 아들 미셸(Michel)을 낳았다. 카미유는 점점 더 약해지고 있었다. 진단해보니 자궁암이다. 작품에 열중인 모네에게 방해 될까 염려되어 그 사실을 숨긴다. 치료 불가 상태가 되어서야 상황 파악이 되고, 병고를 숨긴 사실 역시 알게 된다. 눈앞이 캄캄하지만 가난한 화가가 할 수 있는 일이라곤, 죽는 날까지 고작 손잡아 주는 것이 전부이다. 야속하고 허망하다. 무명작가의 고단한 삶, 그 무게를 가냘픈 몸으로 고스란히 떠받쳐 온 지난 날, 14년 세월이 한낱 봄날 꿈이런가? 빛도, 예술도, 인생도, 사랑도, 모두 찰나인가? 겨우 빛이 보이기 시작할 무렵인 1879년 기어코 아내는 별이 된다.

모네는 그림에 대한 열정이 대단해, 더 좋은 안경이 있다면 100살까지 살며 그림을 그리고 싶다고 했다. 친구 조르주 클레망소에게 죽기 전 한 말이라 한다. "나는 다만 우주가 나에게 보여주는 것을 보고, 그것을 붓으로 증명하고자 했을 뿐이다." 남은 세월 부단히 빛을 그렸다.

고난도 병가지상사다. 어둠이 깊어질수록, 누구나 사랑하는 빛, 더할수록 찬란해지는 빛의 하모니를 펼치자.

양동길 / 시인, 수필가

|

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김의화 기자

김의화 기자![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)

![[2024 청양 풋살대회] `칠갑산의 기운을 받아 맘껏 기량을`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/22d/2024111801001224800047831.jpg)

![[2024 청양 풋살대회] `청양에서 모두 힐링의 시간을`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/22d/2024111801001224100047771.jpg)