|

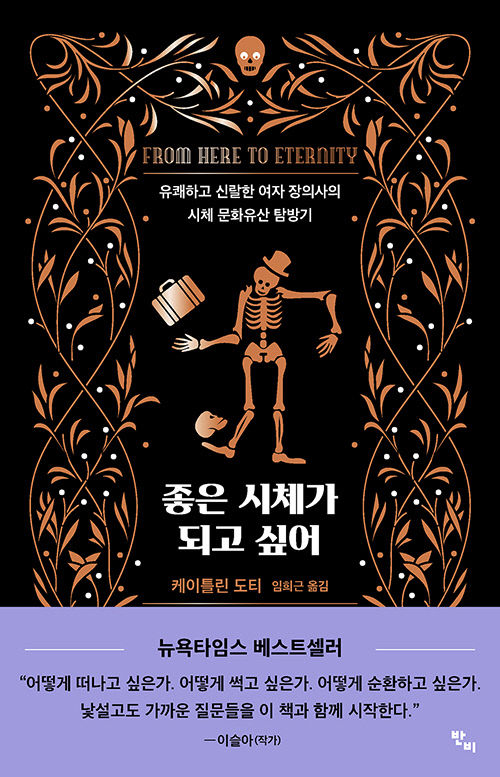

케이틀린 도티│임희근 옮김 │반비

'좋은 시체가 되고 싶어'를 쓴 케이틀린 도티는 여자 장의사다.

그녀의 직업을 모른 채 책 제목만 본다면 "도대체 무슨 소설이길래 이렇게 엽기적인 제목을…"이라고 생각했을지도 모른다.

그러나 페이지를 넘길수록 케이틀린이 이야기하고자 하는 것은 숭고한 죽음이다. 그러나 관행적인 마지막이 아닌 좋은 죽음을 위한 대안을 위해 그녀는 전 세계 죽음의 현장을 둘러본 소감을 전한다.

인도네시아의 마네네 의식, 볼리비아의 냐티나, 멕시코 망자의 날 축제, 일본 고쓰아게, 미국의 야외 화장과 자연장까지 그녀가 직접 목격한 죽음은 과연 어떤 모습이었을까.

'존 한스의 가족은 그를 다시 관 속에 넣기 전에 새 옷을 입힌 그와 마지막 사진을 찍기 위해 시체를 일으켜 세워 함께 포즈를 취했다. 가족들은 그의 발 옆에 까맣고 윤나는 정장 구두를 놓고 그의 몸에 담요를 씌우고 가장자리를 잘 매만져 덮어주었다. 관 뚜껑을 닫고, 관 양옆을 광내듯 닦고 나서 관을 어깨에 메고 북을 치고 염송을 하며 길을 따라 내려갔다. 이것으로 존 한스의 신나는 나들이는 끝이었다. 3년 뒤에 관에서 다시 나올 때까지 말이다.'-75P 마네네 의식-인도네시아 남술라웨시 토라자

'토니가 아침 일찍 손수 삽질을 해서 120㎝ 깊이의 무덤을 팠다. (생략)우리는 세퍼드 여사를 묏자리까지 직접 운구했다.(생략) 매장에 필요한 재료라고 해보아야 삽과 약간의 널빤지, 수의 한 벌과 고인의 시신뿐인 더할 나위 없이 소박한 장례였다.(생략)무덤을 흙으로 메우는 데는 10분밖에 걸리지 않았다. 자연장 방식이 아닌 다른 묘지 같았으면 매장 과정에서 녹음을 파괴해 대칭적인 자연 풍경 한가운데 삭막한 무덤의 윤곽을 뚜렷이 남길 터였다. 그런데 토니네 팀이 일을 마치고 나니, 어디가 무덤이었는지조차 알 수 없었다. 이리하여 세퍼드 여사는 끝없는 사막 속으로 사라진 것이다. 바로 이게 내가 원하는 죽음이었다. -214~215p 자연장-미국 캘리포니아주 조슈아트리

이슬아 작가는 서평을 통해 "삶은 필연적으로 크고 작은 죽음들의 총합이다. 좋은 시체가 되고 싶어는 그것이 어떤 의미인지 곰곰이 바라본다. 어떻게 떠나고 싶은가. 어떻게 썩고 싶은가. 어떻게 순환하고 싶은가. 낯설고도 가까운 질문들을 이 책과 함께 시작한다"고 요약했다.

이해미 기자 ham7239@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이해미 기자

이해미 기자![[르포] 4·2 재보궐 현장…"국민통합 민주주의 실현해야"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/117_2025040201000273600008991.jpg)

![[르포] 4·2 재보궐 현장…"국민통합 민주주의 실현해야"](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/78_2025040201000273600008991.jpg)

![[유통] 요즘 뜨는 대전 역주행 핫플레이스... 동구 가오중, 시청역6번출구 등](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/04m/02d/78_2025040201000162800004561.jpg)