|

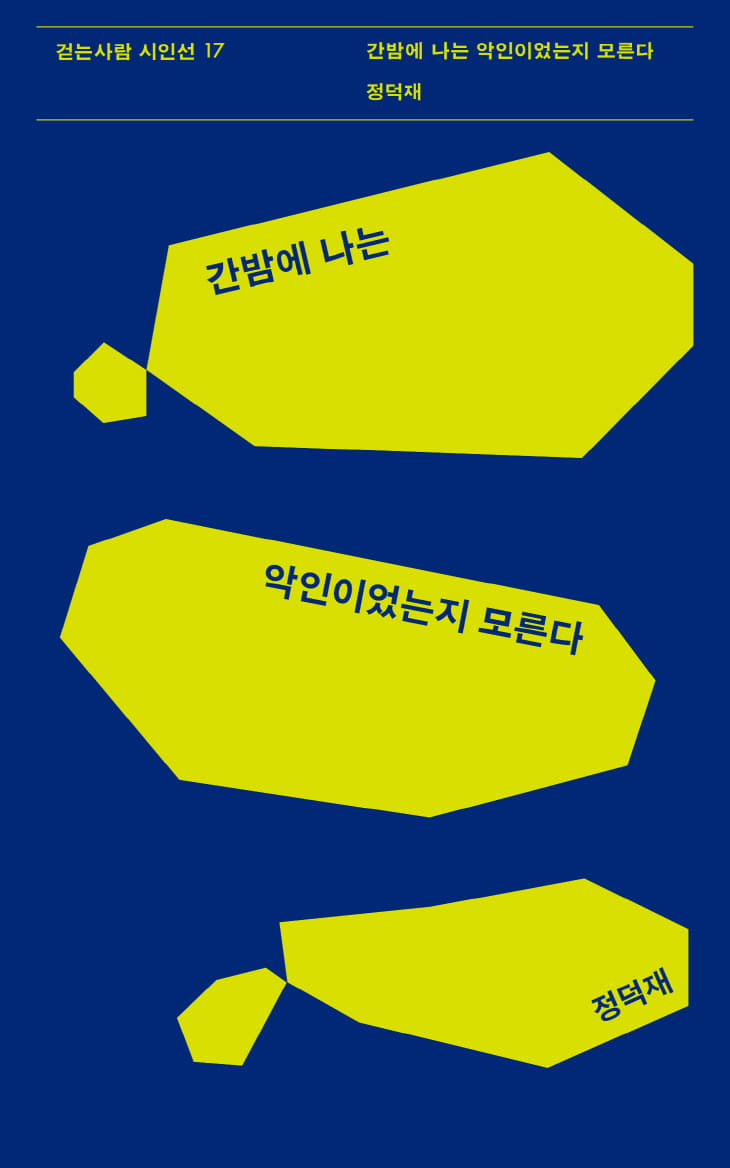

이번 시집은 뒷전으로 밀려 나가는 중년의 삶을 재치있게 다뤘다.

중년의 나이와 외모에서부터 풍기는 즉물적 이미지, 일상의 사소한 에피소드 등으로 작가는 시를 쓴다. 대단한 것에서 시를 찾지 않는다. 시가 그렇듯 깨달음과 삶의 태도 또한 엄숙주의로부터 멀리 벗어난다. 정덕재 시인에게 시는 일상이며 일상이 시이기 때문이다.

산 사람은 살아야 한다고/ 말하면/ 죽은 사람은 죽어야 하느냐/ 잊지 못해/ 잊히지 않는/ 떠나지 못한 영혼이/ 육개장 안에 풍덩 빠져 있는데 // 산 사람은 살아야 한다고/ 말하지 말고/ 죽은 사람 살려내야 한다며/ 육개장 웅덩이에 지푸라기라도/ 내려보내야 하지 않는가/ 썩은 동아줄을 잡은 십 분 남짓의 기억이 흔들려 / 차마 맛있다는 말을 하지 못했다 -장례식장 육개장을 먹으며 전문

손미 시인은 추천사를 통해 "삶이라는 병이 살 속에서 무럭무럭 자라는 현실을, 먹고사는 이 지긋지긋한 생활을, 제물로 주고 그는 쓴다"며 "아프고 환한 세상의 양면을 정면으로 관통한다. 그래서 그의 시는 시니컬하고 아직 따뜻하다"고 말했다.

이해미 기자 ham7239@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

이해미 기자

이해미 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/24d/2024112401001432800055941.jpg)