|

| 책과나무 제공 |

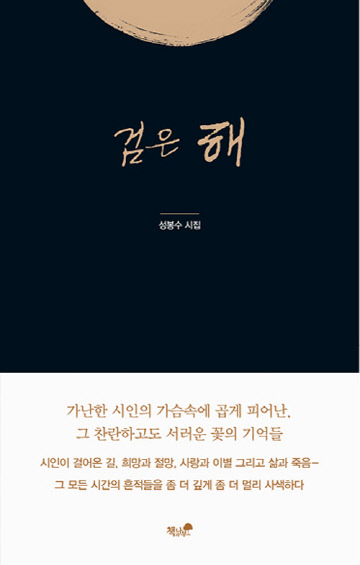

성봉수 지음│책과나무

시인은 '세상 앞에 또 비루한 옷을 벗는다. 어쩌면, 내 마지막 속살일 수도 있는 오늘이 담담하다'는 말로 시집을 연다. '마지막 속살'이란 이 시집이 마지막 시집일 수 있다는 의미일까. 시인이 '비루한 옷'을 벗고 보여주는 희망과 절망, 사랑과 이별, 삶과 죽음 같은 시간의 흔적들은 찬란하고 서러운 꽃이 돼 피었다. 일상에서 느끼는 담담한 소회에서부터 존재의 근원을 고민하는 깊은 사색의 시까지 여러 형태의 다양한 깊이의 시들이 흔들리는 꽃처럼 일렁인다. 시평을 싣지 않음으로써 오히려 독자 개개인의 경험과 나누는 공감대는 더 넓어진다.

시집은 총 6부로 나뉘어 펼쳐진다. 1부 '하늘 안고 곱게 핀 꽃'은 계절과 꽃에 대한 시를, 2부 '가난한 시인의 가슴'은 가난과 병에 대한 이야기를, 3부 '사랑의 모든 끝에 대하여'는 이별과 그리움에 대한 시를, 4부 '혼자서만 앓는 독백'은 술이나 세월 등에 대한 시인의 독백을, 5부 '서러운 얼굴이여'는 여성이나 가족 등 내가 아닌 이(타인)들의 이야기를, 6부 '찬란한 망각'은 일상이나 유머에 관한 시를, 마지막으로 7부 '꽃의 기억'은 보고 싶은 어머니와 기억에 대한 이야기를 담았다. '(…)가을의 임종을 수세하는 솜뭉치 같은/볏단을 보네/그 어둠의 결박을 풀어 먹이가 되고/살과 피로, 더러는 젖이 되어 햇살을 이다/다시 빈 들이 되는 끝없는 해산//별스럽지 않은 오늘은 산 자의 몫이라고/산 자의 머리 위로 시리게 부서지네/검은 해가 뜨네'. 표제작에서 읊어냈듯 눈을 감아도 햇살을 여는 검은 해가 그 생명력을 발한다.

박새롬 기자 onoino@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

박새롬 기자

박새롬 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/24d/2024112401001432800055941.jpg)