26일 밤 12시, 대전성모병원 응급실 내의 심박수 측정기는 환자의 응급 여부를 알리듯 요란하게 울리고 있다. 측정기에 빨간 불이 들어오자 간호사는 황급히 환자에게 달려가 상태를 파악하고, 잠시 진정이 되면 얼마 지나지 않아 빨간 불이 다시 들어오곤 했다.

|

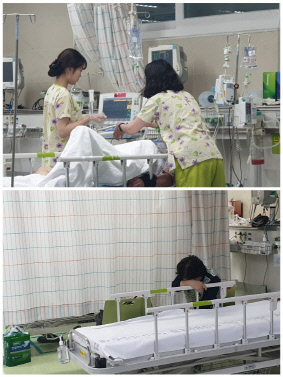

| 폐 손상이 심한 환자 상태를 수시로 파악하고 있는 간호사<사진 상단> 해당 환자의 보호자<사진 하단> |

5분쯤 지나자 구급차 한 대가 서둘러 환자를 이송했다. 50대 중년의 여성이 머리를 잡으며 보호자와 함께 들어왔고, 의료진들은 즉시 환자의 중증도를 파악했다.

환자의 상태파악이 끝나기도 전에 응급실 입구를 돌아보니 종아리 부근에 많은 피를 흘리는 20대 남성이 들어오고 있다. 의사가 상처를 보려 붕대를 들자 피는 계속 흐르고 있다.

해당 환자는 "일식집 주방에서 일하는데, 칼을 떨어뜨렸다"며 "통증은 심하지 않지만, 출혈이 너무 심해 꿰매야 한다는 진단을 받았다"고 말했다.

|

| 응급실에 실려온 환자 상태를 파악하는 의료진과 소방대원 |

하루 평균 100여 명이 넘는 환자가 응급실을 찾고 있고 매번 긴급한 상황에 의료진은 자리를 떠날 수 없다. 새로 들어온 환자의 상태를 파악하며 기존의 환자들 또한 수시로 봐야 했다. 또 중증 환자의 경우 몇 분 사이를 기준으로 생사를 오가기 때문에 한시도 긴장을 늦출 수 없다.

2시간 정도 지나자 술에 취해 실려 온 남성이 의식을 찾기 시작했다. 일어나자마자 작은 목소리로 "아 XX, 짜증나게 진짜"라며 몸을 움직였고 곧바로 화장실을 다녀온 후 아무 말 없이 유유히 사라졌다.

|

| 환자 상태를 항시 체크하고 있는 가톨릭대 대전성모병원 의료진 |

이에 박경남 교수는 "힘든 근무조건이 많이 있지만 난폭한 주취자들이 간혹 있다"며 "예전보다 횟수가 줄어들고 있고 보안팀이 있지만, 많은 의료진이 지금보다 더 진료에 집중할 수 있도록 성숙한 문화가 정착됐으면 하는 바람"이라고 전했다. 신가람 기자 shin9692@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

신가람 기자

신가람 기자

![[드림인대전] 복싱으로 인생을 배우는 대전체고 에이스 임성현](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/12m/27d/2024121601001277000050681.jpg)