한때 서울을 중심으로 정비사업지에서 불법 수주전이 난무하면서 사회적인 문제로까지 떠올랐었다. 이를 뿌리 뽑기 위해 국토부는 2018년 10월 '정비사업 계약업무 처리기준'을 마련해 건설사 개별홍보 금지와 공사비와 관련 없는 이사비나 이주비 등을 제공할 수 없도록 했다.

개정된 처리기준에 따라 시공사가 직접 찾아가 '맨투맨 홍보'를 하는 것은 원칙적으로 금지되며 3회 이상 적발되면 입찰 무효다. 다만, 사전홍보를 위해 구역 내 홍보관 1곳을 설치할 수는 있다.

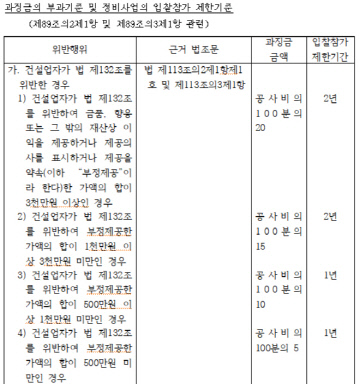

또 1000만원 이상의 금품을 제공하다 적발되면 건설사는 총 공사비의 100분의 20(20%)에 해당하는 과징금을 받는다. 1000만원이면 10만원 짜리 상품권을 100명에게 돌렸을 때 해당하는 금액이다. 적발됐을 경우 공사비가 5000억원이면 시공사는 1000억원을 물어내야 하고, 시공자 선정 취소는 물론 2년 동안 정비사업 수주가 전면 금지된다.

|

| 과징금 및 입찰참가 제한기준 |

대전에서도 수주를 노리는 건설사들이 일부 구역에 OS요원(홍보원)들을 투입해 일일이 찾아다니며 조합원 마음잡기에 열을 올리고 있다는 후문이다. 다수의 건설사가 현장에 투입한 OS 숫자가 조합원 수에 맞먹는 수준이라고도 한다.

지역 건설업계 관계자는 "대전 재개발·재건축 시장에 붐이 일면서 수주 열기가 갈수록 뜨거워지는 것 같다"며 "시공사끼리 출혈경쟁을 하면 공사비 단가가 낮아지고 무상제공 품목이 늘어나는 등 조합원들 입장에서 보면 수의계약보다 좋은 점도 있다”고 말했다.

그러면서, “과다한 홍보비지출과 과열현상에서 비롯되는 불법행위는 조합원들의 피해로 돌아갈 수 있어 주의해야 한다"고 했다.

과열된 수주경쟁에서 촉발된 행위가 조합원 피해로 이어질 수 있다는 얘기다.

‘토착비리’ 척결을 내세운 황운하 대전경찰청장이 채용비리를 포함해 건설업계에서 암암리에 이뤄지는 금품거래 등 재개발과 재건축 비리 등을 척결하겠다는 의지를 강하게 보인 만큼 건설사와 조합은 주의를 기울일 필요가 있다.

정부 역시 재개발과 재건축 비리를 '생활형 적폐'로 규정하고 지자체와 합동점검 등을 펼치는 등 적극 대응하고 있다.

재개발 조합 관계자는 "대전에도 조합이 만들어지기 전부터 홍보요원이 돌아다니는 구역이 많다"며 "시공사 선정은 내 땅에 집을 잘 지어줄 업체를 선택하는 중요한 절차인 만큼 신중해야 한다. 주는 사람도 받는 사람도 처벌받기 때문에 일부의 일탈이 사업을 발목 잡는 일이 생겨선 안 된다"고 말했다.

원영미 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

원영미 기자

원영미 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/24d/2024112401001432800055941.jpg)