|

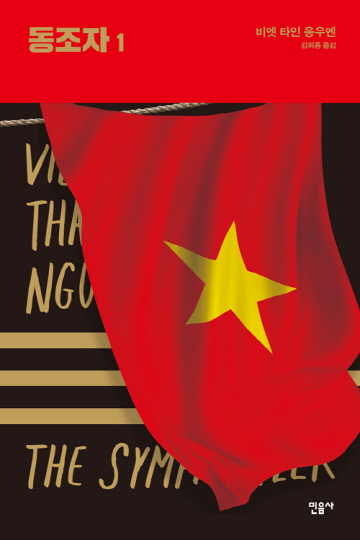

| 민음사 제공 |

|

문학은 전쟁의 상처를 되새기며 치유하는 방법 중의 하나다. 레마르크는 '서부전선 이상없다'를, 헤밍웨이는 '무기여 잘 있거라'로 1·2차 세계전쟁을, 박영준과 김동리는 각각 '빨치산' '흥남철수'로 6·25전쟁을 다뤘다. 한국인이 고개를 돌려 바로 봐야할 베트남전 역시 바오 닌의 '전쟁의 슬픔'과 같은 소설로 그 비극이 각인되어 있다.

베트남전 종전 40년이 지난 지금. 베트남계 미국인 작가인 비엣 타인 응우옌은 첫 소설 『동조자』로 미국이 자신과 베트남을 이야기하는 방식을 완전히 바꿨다. 응우옌은 베트남계 미국인으로서 자신이 겪었던 이중성을 소설의 가장 핵심적인 메시지이자 전달 장치로 구성한다. 주인공인 '나'는 미국 이전에 베트남을 오랜 기간 식민화한 프랑스인들 중 한 사람인 프랑스인 신부와 가난한 베트남 소녀였던 어머니 사이에서 태어난 혼혈이다. 거기서 하나의 이중성이 시작되고, 그가 성장하여 두 친구로 대변되는 두 이데올로기 사이에서 갈등하다가 이중간첩이 되는 데서 또 하나의 이중성이 부여된다. 그는 CIA 비밀요원이자 베트콩 간첩인 두 얼굴의 남자다. 두 세계 사이를 오가는 이 두 얼굴의 남자는 그 어느 곳에도 완전히 뿌리 내리지 못하는 영원한 국외자의 시선으로 안과 밖을 끊임없이 들여다보며 우리에게 익숙하다고 생각했던 것들을 낯설게 바라보는 통찰을 제공한다.

응우예은 더 이상 베트남전을 영웅주의로 치장된 비극적 서사로 말할 수 없으며, 사실상 그 누구도 역사의 '올바른 편'에 서 있다고 주장할 수 없다고 역설한다. 『동조자』가 퓰리처상을 수상하며 '문학에 빠져 있던 부분을 채우고, 목소리를 가지지 못했던 것들에게 목소리를 부여한다'는 평을 얻은 건 아마 거대한 전쟁, 거대한 혁명의 실패보다, '아무것도 아닌' 개인이지만 여전히 혁명적으로 행동하고 연대의식을 실천하는 것의 중요함을 말하고 있기 때문일 것이다. 이분법적 냉전 시대가 지난 후 전 지구적으로 전개되는 사회문화적 이슈 앞 갈등해야 할 개인의 삶을, 이 책은 상기시킨다.

박새롬 기자 onoino@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

박새롬 기자

박새롬 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/25d/2024112401001432800055941.jpg)