|

| 그림= 우난순 기자 |

이 광경은 전국에 방송으로 생중계돼 전국민이 아슬아슬함과 안타까움을 안고 지켜봤다. 시를 좋아하는 지강헌은 인질들을 함부로 다루지 않았다. 지강헌은 경찰에 비지스의 '홀리데이'를 틀어줄 것도 요구했다. 죽기 전의 마지막 모습은 폼나게 보이고 싶었을까. 경찰이 탈주범들에게 총을 쏘려 하자 집 주인 딸이 말리는 모습이 TV로 생생히 전해져 한편의 영화를 보는 듯 했다. 결국 탈주범들은 자살하거나 사살되는 참극으로 끝났다. 그 후로 '유전무죄 무전유죄'는 사법부의 양심을 묻는 상징적인 언사가 됐다.

조선시대 '사농공상(士農工商)'은 당시의 신분제를 말해준다. 유교 유입의 영향이다. 유교는 학문과 예를 중시한다. 학문에 정진하는 선비가 으뜸이고 농부, 장인, 마지막으로 상인은 장사치라 해서 제일 천대받는 부류였다. 이러한 폐습은 지금까지 이어져 입신양명을 금과옥조로 여긴다. 재밌는 사실은 남자 연예인이나 유명인들 인터뷰에서 빠지지 않는 게 있다. 부모나 어릴 적 자신의 꿈이 하나같이 법관이 되는 거였단다. 시골 마을에서 어느 집 자제가 사시에 합격하면 가문의 영광을 떠나 면 전체의 자랑거리가 되어 마을 입구에 플래카드가 걸린다. 그만큼 법관이 된다는 건 누구도 넘볼 수 없는 권력의 정점에 다다르는 것이다.

그런데 어쩐다? 그들만의 성역이 공격을 당하고 있으니 말이다. 지고의 사법권력에 검찰이 메스를 가하게 생겼으니 체면이 말이 아니다. 지금 그들만의 작당모의로 분주한 모양이다. 물론 의식있는 판사들은 당사자의 책임 촉구와 철저한 수사를 요청하지만 요직에 앉은 영감님들은 머리 굴리기에 바쁘다. 고위 법관들은 법관 독립을 침해한다며 법원의 수사의뢰를 반대한다는 것이다. 이것이 한국의 엘리트 의식이다. 권위의식에 절어 있는 꼰대와 다를 게 뭐가 있나.

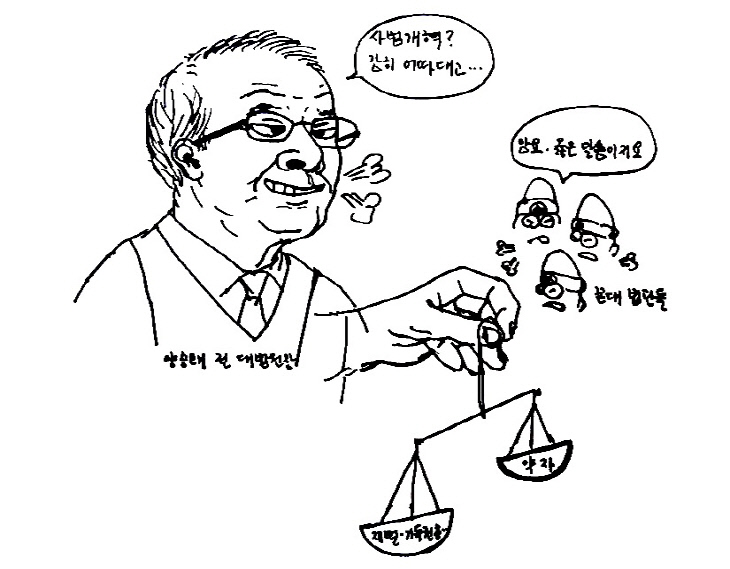

'사법부 재판 거래'의 주동자 양승태 전 대법원장은 VIP의 주구 노릇을 철저히 해 왔다. 덕분에 대법원장이라는 무소불위의 권력을 꿰찼다. 권력 지향주의자들이 그렇듯 양승태도 갑의 편에 서는 판결을 일삼았다. 잊을 수 없는 사건이 있다. '용산 대참사'. 2009년 1월 경찰의 과잉진압으로 용산 철거민과 경찰을 포함 6명이 화염 속에서 목숨을 잃었다. 양승태는 당시 용산참사 사건의 주심을 맡은 대법관이었다. 그는 시위에 참여했던 철거민들에게 실형을 선고했다. 경찰 특공대원들이 과잉진압이라고 자백했는데도 양승태는 "경찰의 진압작전은 정당한 공무집행"이라고 판결문에서 밝혔다. 다큐영화 '두 개의 문'을 보면서 공권력의 악랄함에 치를 떨며 양승태라는 재판장을 알게 됐다.

사법부의 권력의 시녀 노릇은 어제 오늘의 일이 아니다. 유신 시절부터 이들은 최고 권력 앞에 납작 엎드려 충성을 맹세했다. 살아남기 위해 어쩔 수 없는 자구책이라고 변명할지라도 법을 다루는 양심을 저버린 행태는 면죄부를 부여받을 수 없다. 그 중 인혁당 사건은 '이것이 법인가'라고 묻게 된다. 1975년 대법원 전원재판부는 피고인은 물론 변호인도 없는 법정에서 판결문을 10분간 읽고 사형을 확정했다. 인혁당 피고인 8명은 사형 확정 18시간 만인 이튿날 형장의 이슬로 사라졌다. 이른바 벼락치기 졸속 재판이었다.

엘리트 중의 엘리트들은 권력과 돈에 취약한 부류다. 이들은 가진 자에겐 한없이 너그럽고 약자에겐 가혹할 정도로 법의 잣대를 엄격하게 들이댄다. 개인의 영달을 위해선 양심대로 살면 안되기 때문이다. 이 두 부류의 유착관계는 아주 견고하다. 그들만의 리그 안에서 짝짜꿍이 벌어지는 걸 힘 없는 소수들은 망연자실 바라볼 뿐이다. 비주류의 변호사 출신이었던 노무현 대통령은 작심하고 사법 개혁을 시도했으나 역시 불발로 끝났다. 꿀맛에 맛들인 기득권자들이 순순히 밥그릇 내 놓을 멍청이가 어딨을까.

사법 개혁을 원하지 않는 법관들은 '이 또한 지나가리라'를 암송하며 몇몇 희생양을 만들어 내기에 골몰하고 있을 것이다. 그러면 끝이다. 다시 아무 일 없었던 듯 세상은 평온해진다. 사회 시스템은 쉽게 변하지 않는다. 미투 운동이 뜨겁게 달아올랐지만 남자들의 의식구조는 크게 달라지지 않듯이 말이다. 생각해 보라. 양승태가 자신의 과오를 인정할 거라고 보는가? 어느 누가 말했다. "권력은 그 누가 행사한다 해도 그 자체로는 악이다." 이것이 권력의 속성이지만 달콤함을 거부할 자 누가 있을까. 제 2, 제 3의 양승태는 또 나온다. 소름이 돋는다.

우난순 기자 rain4181@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

우난순 기자

우난순 기자

![[현장] "뜨끈한 된장국에 마음도 녹아"… 추워진 날씨에 함께 온기 나누는 사람들](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/27d/78_2024112701002052200080791.jpg)

![[퇴근길한컷]이제 그만 차에 오르시죠! 한 분만 더 해드리고요~ 시즌 마지막 퇴근길!](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241127001518154_1.jpg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241125001758353_1.jpg)