|

대전을 자신의 집 마당처럼 거닐며 대전에서만 문학인생을 살아온 대전의 대쪽. 그의 문단 경력은 자그마치 50년이 훌쩍 넘는다. 지천명 쉰 살이 넘으면서부터 그는 자호를 '글보'라 지었다. 그의 문학적 지향이 손에 잡힐 듯한 아호다.

올해 들어 만으로 일흔 셋. 적지 않은 나이인데도 사뭇 청년의 체취가 느껴진다. 이것저것 묻고 물었더니 아니나 다를까 그의 영혼은 장독대에 '순수' 라는 정화수라도 떠놓고 사는 것 같다. 유천동에서 41년째 살고 있는 자칭 '바보, 얼뜨기'다.

그는 원동초등, 대전중, 대전고, 충남대 국문과를 나란히 줄 세워놓고 다닌 것처럼 졸업장의 전부를 대전에서 거둬들였다. 이만하면 대전 토박이 성골이 틀림없다.

약관 스무 살, 대학 2학년 때 조선일보 신춘문예에 소설 '조부사망급래' 당선으로 단숨에 주목을 받았다. 그 당시 충청도에서는 아마도 신춘문예 소설 당선이 최초였으리라. 학생 문사 행세도 최초였겠고(?), 그러자니 그 자존감과 유명세는 또 얼마나 짜르르 했을까.

대전천을 배경으로 삼은 '달바라기'를 '창작과 비평'에 발표하고 장편소설 '취국'을 일간지에 연재하는 등 중장년까지 왕성한 활동을 했다. 소설 '10초 F'는 KBS TV 문학관에 방영되기도 했다. '똥꾸 이야기', '개똥지바귀가 우는 것은 슬퍼서가 아니다', '따라가서 앞지르라' 등의 작품과 에세이집 '걸레도둑 만나러 나는 테미로 간다' 등 다수가 있다.

문학적 경력이 말하듯 그는 이 지역 문단의 브랜드이며 대전의 자랑이다. 그러나 1990년 이후 그는 어두운 시대와 결별하고 붓을 놓았다.

그의 글에는, 그의 삶에는, 그의 언행에는 군더더기가 없다. 깔끔하다. 세속적 욕망과 불순물(?)따위도 보이지 않는다.

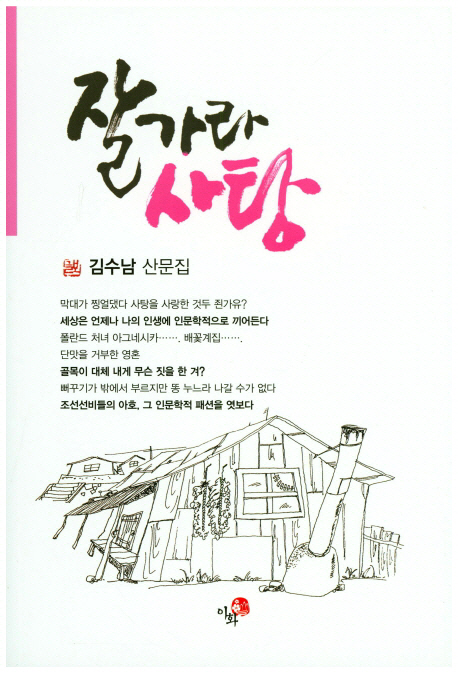

"산문집 <잘가라 사탕>을 쓰게 된 배경이 있나요?"

"한 개인의 인생행로도 그 본질은 결국 인문학적인 역사다, 라는 생각 때문이었지요."

그의 글은 지루하지 않다. 고무공처럼 탁탁 튀는 탄력에 음악적 가락을 품고 흘러가는 글은 유유하다. 해학과 풍자를 넘나드는 유머, 그의 작가적 브랜드에서 천재성이 보이는 듯하다.

"대전 문단을 어떻게 생각하는지요?"

"대전 문단 뿐 만이 아니고 한국의 문단은 '그들만의 리그'입니다. 문인들의 상당수는 불량면허증 소지자들이 처세술로 행세하고 있습니다."

"문학인들에 대한 생각은?"

"바둑 한 판을 목숨 걸고 둔다는 조치훈 기사처럼 글쟁이도 문장 한 줄에 목숨 걸고 쓴다면 얼마나 좋을는지."

서울을 활동무대로 삼을 수도 있었고, 대학교수가 될 수도 있었다는 그에게 삶의 고비는 무엇이었을까?

그는 지금도 글을 쓴다. 청장년 시절보다도 더 뜨거운 것 같다.

동화책도 내고 싶고 시집도 한 권 쓰고 싶고 창작집에 장편도 펴내고 싶다는 그의 온도에 내 인터뷰가 덩달아 뜨겁다.

"죽을 때까지 글을 쓰는 일이야말로 내 존재의 까닭이다. 나는 나에게 아직도 더 두근거리고 싶다." 인터뷰의 마지막 말이 마치 그의 문학적 경전마냥 성스럽게 들려왔다.

김종진 한국지문심리상담협회 원장

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김의화 기자

김의화 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/25d/2024112401001432800055941.jpg)