|

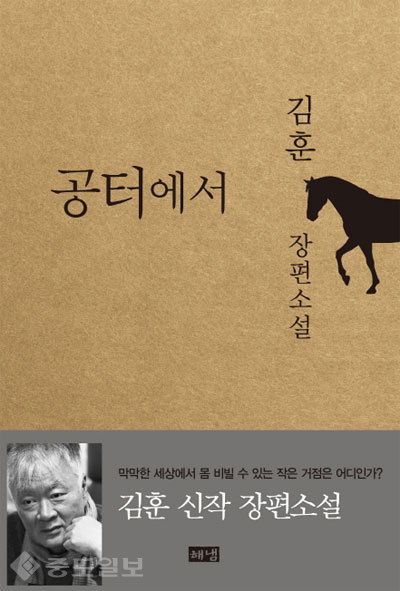

| ▲ ‘공터에서’ /김훈/해냄/2017 |

1979년 12월 20일 저녁나절, 아들 마차세가 맞이한 것은 좁은 방에 모로 누워 죽어있는 아버지의 모습이었다. 당혹스럽거나 두렵거나 슬픔을 느끼기 전에 그가 느낀 감정은 ‘사소함’이었다. 아버지 마장수의 한 생애가 푹 꺼져 버린 소멸의 현장에서 어째서 ‘사소함’이라는 감정이 먼저 떠올랐을까?

새해 벽두에 출간된 김훈의 장편소설 ‘공터에서’ 는 아버지 마장수의 죽음으로부터 이야기를 시작한다. 소설은 처음부터 끝까지 김훈 특유의 3인칭 관찰자의 시선으로 담담하고 건조하게 이야기를 엮어간다. 작가는 주인공들과 일정한 거리 두기를 하면서 어떠한 개입도 거부하듯 냉담함을 유지한다.

아버지 마장수는 1920년대부터 1970년대 후반까지 우리의 근현대사를 관통한 인물이다. 마동수는 1920년대 만주와 길림, 상하이와 서울, 흥남과 부산에서 파란만장한 삶을 맞이하고, 장남인 아들 마장세는 베트남 전쟁에 참전하고 전장에서 전우의 죽음을 목도하고 본인 스스로도 죽어가는 부하를 사살한 상흔을 안고 살아간다. 둘째인 마차세마저도 아버지와 형이 방기한 가장의 무게에 짓눌려 핏기 잃은 삶을 지탱한다.

소설을 읽는 내내 주인공들은 계속해서 마음을 불편하게 만든다. 그들은 조금도 영웅적이지 않고 누구보다 잘난 것 없는 사람들이다. 그러나 그들은 그들의 시대에 ‘존재’했던 거칠고 맥없는 ‘상황’ 속에 던져졌다. 그 상황을 견뎌내는 방식과 신념은 각자의 몫이고 그들은 그들의 몫을 천형처럼 등에 지고 한 시대를 건너간다. 그리고 그토록 벗어나고 싶었던 아버지의 어두운 그늘과 그들의 거점을 벗어나지 못하고 다시 삶의 원심력에 의해 제 자리로 돌아오고 마는 마장세의 ‘존재’와 ‘상황’에서 비애가 깊어진다. 더불어 아버지 마동수와 어머니 이도순의 결혼이 제대로 안착하지 못하고 삐걱거릴수록 두 형제의 삶은 황량해지고 헐벗지만 결국 아버지 마동수는 잊을 수 없는 적당한 시기가 되면 봉두난발에 생선토막을 사 들고 집으로 돌아오곤 한다.

어쩌면 어느 배우가 말한 것처럼 ‘인생은 멀리서 보면 희극이지만 가까이서 보면 비극이다’는 말이 낡은 유물만은 아닌 듯하다. 주어진 한 생애의 삶은 누구에게나 더 없이 소중하지만 그 속에 잔물결처럼 가득 찬 인생의 주름이 애잔하고 서늘하다면 그들 앞의 생은 비극인가? 희극인가? 마동수와 그의 두 아들의 삶이 벅차게 영웅적이지 않아도 생(生)이란 그의 일생에 따라붙은 모든 짐과 사슬을 하나씩 건너가야 끝나는 것인지도 모르겠다. 마차세가 죽은 마장수의 그늘을 쉬이 벗어나지 못하고 텅빈 공터에서 바람으로, 쓸쓸한 뒷골목의 국밥 냄새로 마주하는 것은 어쩌면 뿌리를 잃고 싶지 않은 허전함과 아쉬움인지도 모를 일이다.

작가는 소설 곳곳에 우리의 생을 묵직하게 하는 단어들을 배치해 놓는 영민함도 게을리 하지 않는다. ‘혼자’, ‘사소함’, ‘편지’, ‘섬망’, ‘당신의 손’을 통해 작가가 우리에게 하고 싶은 이야기를 툭하고 던져놓는다. 그럼에도 불구하고 소설을 읽는 독자는 다시 텅 빈 공터에서 신발 끈을 조여매고 뚜벅뚜벅 걸어가라고 등을 떠민다. 어쩌면 그 텅 빈 공터에서 우리 삶의 시작과 끝이 만나는 것이 아닐까? 그리고 그 공터에서 나와 당신의 손을 잡아 줄 따뜻한 손이 있다면 우리는 다시 일어설 것이다. 비록 그 생이 ‘사소한’ 것으로 끝나게 될지라도...

안현일(안산평생학습도서관 사서)

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

안현일(안산평생학습도서관 사서)

안현일(안산평생학습도서관 사서)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)