|

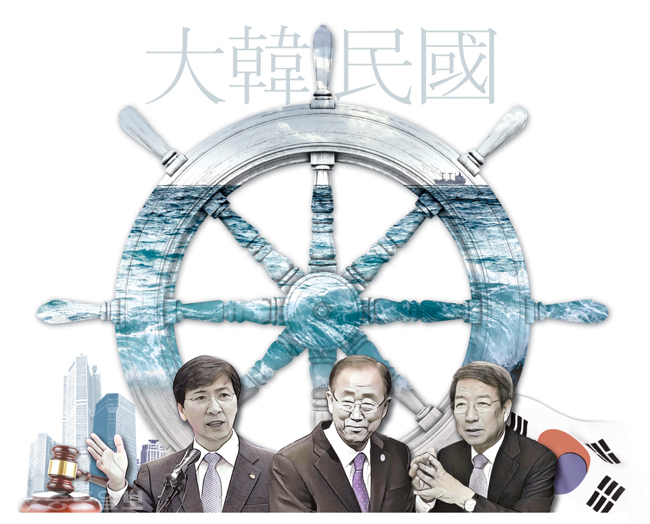

충무공 이순신이 수만의 왜적과 맞섰고, 유관순 열사는 일제의 총칼 앞에서도 태극기를 높이 들어올렸다. “충청이 일어나야 나라가 바로 선다”는 말이 나오는 이유다. 현재 '대한민국호'는 침몰 직전이다.

사상 초유 비선의 국정 농단에 국기가 파괴됐고, 사리사욕을 채우려는 정쟁에 국정은 멈춰 섰다. 최소한의 희망마저 잃어버린 국민들은 분노를 넘어 허탈감과 큰 자괴감에 빠져 진정한 '리더십'을 갈구하고 있다.

자연스레 대한민국은 충청의 웅비에 관심을 보이고 있다. 충청도 본격적으로 움직일 태세다.

자연스레 충청의 구국의 신념과 영호남 패권정치와 진보·보수의 극한대립의 해결이 필요하다는 여론이 맞물려 '충청대망론'이 정치권 최대 화두로 떠오르고 있다.

충청대망론의 실체 유무와 실현 가능성을 떠나 충청이 하나로 모여 나라의 부름에 답해야 한다는 목소리가 높다.

충청대망론의 꿈을 꾼 인물과 실현 조건을 진단하고 적임자를 살펴본다. <편집자 주>

그동안 정치권에선 충청의 중요성을 앞 다퉈 강조했다. 선거 때면 충청의 역할을 강조하며 충청민들의 지지를 거듭 호소해왔다. '충청은 대한민국의 중심'이라는 말이 가장 대표적이다.

그러나 막상 충청 출신이 국가 원수로서 국토와 국민을 책임지는 헌법상의 권한, '대권(大權)'을 잡아본 적은 없다. 때문에 '충청대망론' 실현은 충청민들의 오랜 염원이기도 하다.

물론 제4대 윤보선 대통령이 아산 출신으로 국가 수장에 오르긴 했다. 하지만 5·16 군사정변으로 임기를 채우지 못한 채 물러나야했다.

그 뒤 많은 충청 출신 정치인들이 대권을 잡기 위해 분투했지만 뜻을 이루진 못했다. 김종필(JP) 전 국무총리가 대표적 인사로 꼽힌다.

JP는 수십년간 충청권 맹주로서 정치력을 발휘했다. 김영삼(YS) 전 대통령과 결별하며 그가 창당한 자유민주연합은 1996년 15대 총선에서 49석을 확보하는 돌풍을 일으켰다.

그런데 정작 매번 다른 대선 주자와의 단일화 과정에서 본선 티켓을 넘겨줬고 16대 총선에서 원내교섭단체 구성에 실패하는 등 자민련의 쇠락에 대권의 꿈은 달성하지 못했다.

충남 논산 출신인 이인제 전 새누리당 최고위원 역시 15대 대선과 17대 대선에 나섰으나 대권과는 거리가 먼 성적을 거뒀다.

15대 대선에서 492만표를 득표하며 기염을 토하기도 했으나 새천년민주당 16대 대선 후보 경선에서 노무현 후보에게 패했다.

17대 대선에선 민주당 후보로 출마했지만 허경영 후보와 호각지세로 꼴찌 다툼을 벌이며 대권고지에서 멀어졌다.

충청을 고향으로 표방한 이회창 전 한나라당 총재는 1997년 대선에서 DJP 연합(김대중+김종필)에 패한 바 있다.

2002년 대선에 다시 나섰지만 노무현 전 대통령의 행정수도 이전 공약에 충청권에서 큰 표 차로 패하면서 대권을 놓쳤다.

이완구 전 국무총리가 '포스트 JP'로 불리며 충청대망론을 이뤄낼 것으로 기대를 모으기도 했다. 그러나 고 성완종 전 경남기업 회장이 남긴 녹취록과 메모지로 인해 총리직을 임기 도중 사퇴했다.

충청 정치인들이 대권 도전에 번번이 실패하면서 충청대망론은 한낱 '지역주의'에 불과하다는 평가와 비웃음을 받아야만 했다.

그러나 최근 “주류가 돼야 한다”는 지역의 목소리와 “영호남 패권정치를 끝내야 한다”는 여론이 한데 섞여 충청대망론이 다시금 주목받고 있다.

또 충청대망론 중심에 선 반기문 전 유엔사무총장과 야권 충청대망론 기수 안희정 충남지사, 중도가치를 대표하는 정운찬 전 국무총리까지 파괴력 있는 잠룡들이 나타나면서 충청대망론 더욱 불붙는 분위기다.

지역 정가 관계자는 “'이제는 충청이 주류가 돼야 한다'는 여론이 높아지는데다 실력을 갖춘 충청 잠룡들의 후보군이 형성된 것이 매우 고무적”이라며 “무조건적으로 충청 출신을 지지하기보단 지역이 먼저 철저히 검증하고 중앙 무대에 당당히 내세워 충청대망의 꿈을 실현해야 한다”고 밝혔다.

송익준 기자 igjunbabo@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

송익준 기자

송익준 기자![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)