|

수(水)환경 모니터링…, 4대강 이후 날로 악화

4대강사업 이후 금강의 녹조가 최초 발생시기가 빨라지고 해마다 발생기간이 늘어나는 것으로 드러났다.

암을 유발하는 독성물질을 분비하는 ‘마이크로시스티스’라는 남조류까지 검출돼 대책 마련이 시급하다.

이 같은 사실은 지난 7일 충남연구원과 대한하천학회가 공동으로 개최한 ‘금강 녹조개선을 위한 전문가 정책토론회’에서 4대강 사업이후 금강의 수(水)환경 모니터링 내용이 공개되면서 밝혀졌다.

모니터링 결과 금강 보 주변을 중심으로 수질오염지표인 실지렁이가 발견되고, 큰빗이끼벌레가 출현하는 등 수생태 환경이 지속적으로 악화됐다. 하·폐수 처리시설이 늘었지만, 매년 녹조 발생 시기는 빨라졌고 발생기간도 길어졌다.

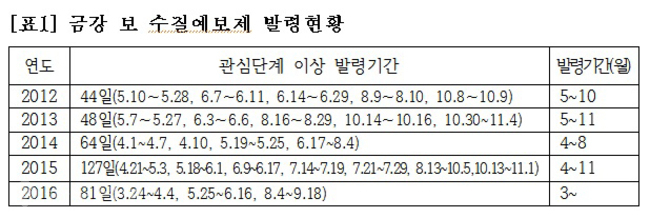

올해에도 지난 3월24일부터 녹조가 발생해 지난달까지 7개월 동안 81일간 관심단계 이상의 수질예보가 발령됐다. 2014년 4월1일과 비교해 7일, 지난해(4월21일) 보다 27일, 2013년보다 44일, 2012년보다는 47일이나 빨라졌다.

발생기간도 해마다 폭증해 2012년 44일에서 2013년에는 48일, 2014년 64일, 2015년 127일로 4년 만에 3배 가까이 늘었다.특히 남조류가 번성하면서 암을 유발하는 독성물질을 분비하는 ‘마이크로시스티스’가 검출돼 금강 중하류 지역의 농작물에 끼칠 영향에 우려를 낳고 있다.

주제발표에 나선 부산카돌릭대 김좌관 교수는 ‘금강 중하류 녹조관리 정책제안’을 통해 “조류 번성이 심해 수돗물에 발암물질이 증가하고 있다”며 “현재 (금강)물에 수영하거나 친수기능은 불가하다”고 주장했다.

김 교수는 “금강을 비롯해 사대강의 녹조증가 원인은 16개 보로 인해 물이 머무는 시간이 증가한 것이 일차적 문제”라며 “보설치가 녹조 발생의 ‘방아쇠 효과’를 가졌다”고 밝혔다.

정부가 녹조 원인으로 제시한 폭염에 대해 “일부 원인은 맞지만 과장됐다”고 지적했다. 김 교수는 “보가 없는 섬진강은 현재 녹조현상이 전혀 없다”며 열대와 아열대 지역의 강에서 녹조가 적은 것을 근거로 제시했다.

4대강사업 이후 모래층이 ‘펄’ 층으로 변해 발생하는 부작용에 대한 우려도 제기됐다. 펄은 비중이 작아 강의 하구에서 퇴적해 갯벌을 형성하는데 보마다 다량 침전되면서 오염물질이 쌓이고 유기물질 분해에 따른 산소부족이 심각했다.

보 인근의 수심은 이른바 ‘무 산소층’으로 변해 조개류와 물고기가 폐사하고 조류 번성으로 발암물질이 증가해 국민의 건강을 위협하고 있다.

김 교수는 금강의 중하류 녹조 대책으로 “단기적으로 금강 3개 보와 하굿둑을 개방해 수질을 개선하고 중장기적으로 불필요한 보의 철거와 도랑, 지천, 금강으로 이어지는 단계적 수생생태계 복원”을 제안했다.

이 날 토론회에는 김좌관교수를 비롯해 ▲관동대 박창근교수(낙동강 물환경 실태변화) ▲인제대 박재현교수(금강 물 이용의 한계와 지속가능한 활용방안) ▲금강유역환경회의 유진수사무처장(금강 보의 펄스방류에 따른 생태적인 충격현상과 예방)’등의 주제 발표와 대전대 허재영교수를 좌장으로 토론이 이어졌다.

내포=맹창호 기자 mnews@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

내포=맹창호 기자

내포=맹창호 기자

![[날씨] 6일까지 영하 14도 강추위…5일부터는 대설 예보](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2025y/02m/04d/날씨1.jpeg)