<글 싣는 순서>

중. 재난 예방은 관심에서 시작

하. 시민 눈높이 맞춘 안전 대응체계 필요

|

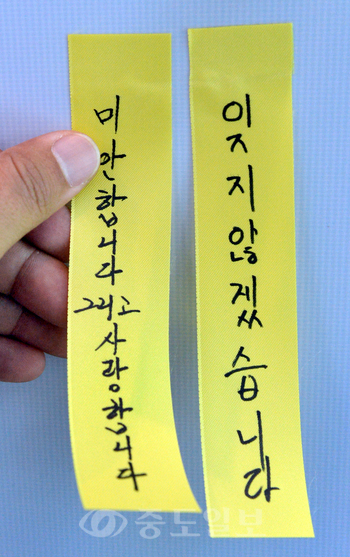

| ▲ 세월호 참사 1주기를 이틀 앞둔 14일 대전시청 1층 로비에 마련된 소망의 벽에 한 시민이 안전을 기원하는 추모의 글을 붙이고 있다. 이성희 기자 token77@ |

1년이 지난 지금도 세월호 참사는 진행형이다. 세월호에 탑승했던 295명이 주검이 되어 뭍으로 돌아왔고, 단원고 학생과 교사 등 승객 9명은 아직도 실종상태로 돌아오지 못했다.

실종자 수색활동을 종료하고 바다 속에 가라앉은 세월호를 인양할 방법을 찾는 단계지만, 이같은 참사를 또다시 경험하지 않도록 예방하는 노력은 끝나지 않았다.

특히, 세월호 전후로 1년간 이어진 안전사고는 관심이 소홀한 분야를 지목하듯 발생해 큰 희생을 낳았다.

화물을 실은 여객선에 균형을 잡아 줄 균형수를 채우지 않고, 화물을 고정하지 않은 채 과적까지 관행적으로 이뤄졌다는 점도 세월호 참사를 겪기 전까지 관심의 대상이 아니었다.

문제는 사고를 경험하고 나서야 관심이 집중돼 원인과 예방대책을 세우는 안전사고 대응방식은 지금도 이어지고 있다는 점이다.

지난해 10월 발생한 경기도 성남의 환풍구 추락사고와 5월 전남 장성 요양병원 화재 역시 사회적 관심이 소홀했던 분야에서 사고가 발생해 대규모 인명피해로 이어진 안전불감증 사고였다는 분석이다.

지난 1년 대전·충남에서 발생한 잇단 안전사고 역시 안전에 대한 관심을 쏟지 못한 곳에서 여지없이 발생했다. 지난해 8월 충남 금산 화학공장에서 불산이 누출돼 주변에 있던 성묘객 등 7명이 병원에 이송된 사고를 비롯해 11월 대전 대덕구 대전산업단지 내 반도체 용액 생산공장에서 유증기로 인한 폭발사고가 있었다.

이어 같은 해 9월에는 대전의 한 타이어공장에서 화재가 발생해 155억원의 재산 피해를 낸 사고도 있었다.

이같은 대형 안전사고를 경험하고 나서야 같은 회사에서 여러차례 누출사고가 있었고, 충분한 안전교육이 이뤄지지 않았으며 스프링클러 등 방재시설에 대한 법적 기준이 실제 화재규모에 턱없이 부족하다는 것을 파악하게 됐다.

대형 안전사고가 잇달아 발생하면서 사고 기업과 당사자의 일로 마무리 되는 게 아니라 사회적 현상으로 이어지고 있다.

더욱이 사고 경험 후 마련한 안전대책도 곳곳에서 뿌리내리지 못하는 모습이다. 지난해 전국 유치원, 초·중·고등학교 등에서 발생한 안전사고는 2013년보다 대전 14%, 충남 13.2%씩 오히려 증가했다.

대전발전연구원 이형복 도시안전디자인센터장은 “사고예방에 대한 매뉴얼은 잘 만들면서도 생활이나 산업현장에서 매뉴얼을 지키거나 이를 감독하는 노력이 부족했다는게 교훈”이라며 “학교는 안전 체험교육을 강화하고 안전사고 가능성이 있는 부분을 먼저 찾아 개선하는 쪽으로 정책이 옮겨가야 한다”고 제안했다.

임병안 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

임병안 기자

임병안 기자

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/드림인대전1.jpeg)

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[주말 사건사고] 청양 농업용 창고서 불…카이스트서 전동킥보드 화재](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726300067831.jpg)

![[날씨] 12~1월 평년과 비슷하고 2월 따뜻](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/78_2024112401001726800067861.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/24d/2024112401001432800055941.jpg)