|

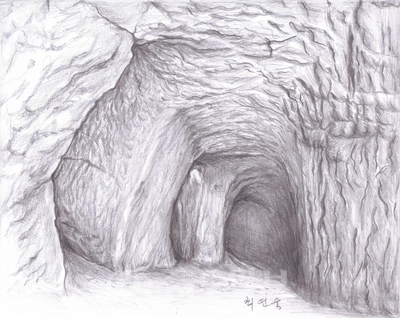

숨을 고르고 손전등을 켜고 천천히 살펴 본 내부는 세 개의 방으로 나뉘어져 있고 기껏 괭이나 호미 정도의 손도구를 움켜쥐고 땀으로 파내어 갔을 사람들 모습들이 동굴 전체에 음영으로 찍혀있다.

목숨을 빼앗는 총알이 빗발쳤던 현장인지, 전쟁이 끝나고도 마땅히 갈 곳이 없었던 사람들의 거처였든지, 근대화의 물결에 합류하지 못한 고단한 인생들이 잠시나마 이 어두운 공간에 눕히고 쉬어갔을 흔적들이 피부로 전해진다.

흙바닥에 달라붙어 있는 스티로폼과 물에 젖은 천 조각, 썩은 음식물까지 담겨있는 플라스틱 그릇에서는 숨쉬기 거북하게 했던 악취도, 어두운 공간을 떠돌며 눈을 불편하게 하는 먼지가 눈물을 글썽이게 한다. 그들이 누구였든 한 인간으로서 그들을 위로하는 행위로 이 공간을 정리하고 있다. 다시는 그런 비극이 없기를 바라면서….

글·그림=최연숙 객원기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

최연숙 객원기자

최연숙 객원기자![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)