|

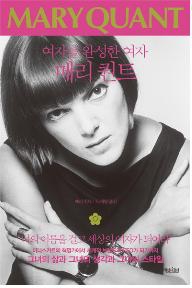

| ▲ 메리 퀀트 저

|

런던올림픽에 맞춰 영국 패션계의 아이콘인 메리퀀트 자서전도 출간됐다.

메리퀀트는 '미니스커트의 창시자'로 1955년 영국 런던 킹스로드 138번지에서 첫번째 숍 '바자'를 열고 전세계에 '모드 룩'을 유행시켰다.

1934년생인 메리 퀀트는 어릴 때부터 패션밖에 몰랐다. 또래와 무용 수업을 받으면서도 춤에는 별 흥미가 없었다. 오히려 그들의 의상이 눈에 들어왔다. 그래서 선택한 학교는 골드스미스예술학교. 당시 영국의 패션이란 파리의 유행이 지난 옷을 싸구려 복제품으로 만들어 입는 것에 불과했다.

퀀트는 남자 친구가 지하에 레스토랑을 열자 자신은 1층에 옷가게 '바자'를 열었다. 이 옷가게는 런던의 패션 역사를 바꿔버렸다.

그녀는 자신이나 친구들이 입고 싶어하는 옷만을 직접 디자인해 팔았다. 스커트는 짧고 딱 붙게 만들었다. 프랑스 디자이너 앙드레 쿠레주 정도만이 스커트 길이를 짧게 하던 시기에 런던에서는 처음 있는 시도였다. 사람들은 이것을 '미니스커트'라고 불렀다.

그녀는 패션계의 혁명가였다. 반짝이는 비닐 소재인 PVC를 원단으로 처음 옷을 만들었고, 연극 의상 제작자들이나 만들던 팬티스타킹을 다양하게 생산해 겉옷으로 입힌 것도 그녀다.

머리끝부터 발끝까지 모든 걸 디자인하고 싶었던 그녀의 다음 관심사는 메이크업이었다.

공공장소에선 화장한 여성이 금기시되던 시절 그녀는 '메리 퀀트 코스메틱스'를 만들었다.

또 수영을 좋아하는 그녀는 방수 마스카라도 만들었다. 학생 시위에서 브래지어를 태우던 시기, 그녀는 부드러운 천으로 소위 '노브라'로 보이는 브래지어도 만들어냈다.

퀀트는 '브리티시 인베이전'의 주인공이기도 했다. 1962년 미국의 메리 퀀트 컬렉션쇼에서 모델들은 쭉 뻗은 다리가 드러나는 미니스커트로 비달 사순의 단발머리를 휘날리며 워킹했다.

책은 패션계의 현재를 바라보는 목소리와 과거의 회상을 오가는 탓에 두서없는 독백으로 읽히기도 한다. 하지만 그녀는 샤넬, 디오르와 함께 패션계를 뒤집어버린 천재다.

“볼터치에 신경 쓰자. 주름 제거 수술만큼 효과 만점이다”는 조언 조차도 흘려들을 것은 없다. 책읽는 수요일/메리 퀀트 지음/노지양 옮김/332쪽/1만3000원

배문숙 기자 moons@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

배문숙 기자

배문숙 기자

![[현장]구청·경찰 합동 쓰레기집 청소… 일부만 치웠는데 21톤 쏟아져](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/24d/118_2024112201001657300065231.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/24d/2024112401001432800055941.jpg)