|

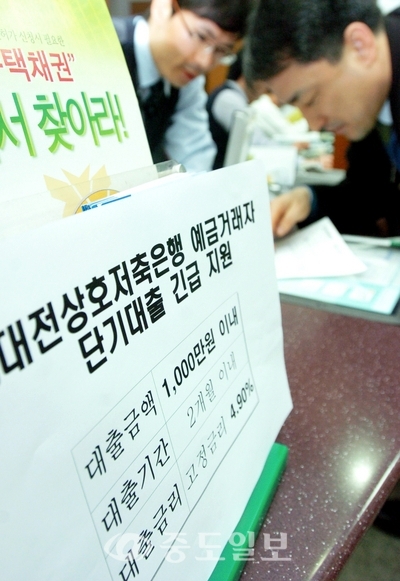

| ▲부실저축은행 영업정지로 인해 예금거래자 생활자금 긴급대출이 시작된 22일 대전농협선화점을 찾은 한 고객이 은행원에게 긴급지원 대출과 관련해 상담을 받고 있다./이민희 기자 photomin@ |

예금 인출 사태로 영업정지된 대전상호저축은행의 정상화가 '산넘어 산'이다.

자체 정상화를 위한 논의에 착수했지만, 자산보다 부채가 많은데다 모기업과 계열사까지 잇따라 영업정지돼 행보를 가늠할 수 없는 상황이다.

특히, 함께 영업정지된 부산상호저축은행과 계열사들에 대한 일괄 또는 개별 매각 방식 여하에 따라 파산 가능성도 배제할 수 없는 실정이다.

22일 금융감독원과 지역금융권 등에 따르면, 대전저축은행은 유상증자 등의 자체 정상화 방안을 마련해야 하지만 제3자 매각에 무게가 실리고 있다. 물론 우선은 예금보호공사가 실사를 통해 대주주의 증자나 자본유치 등 유동성 확보를 통한 재무건전성 향상 기회를 주게 된다. 하지만, 대전저축은행의 경우 모기업과 계열사까지 줄줄이 영업정지됐다는 점에서 자체 정상화 가능성은 어렵다는 게 중론이다.

금융권 관계자는 “모기업의 부실 규모에 대한 금융당국의 판단이 아직 나오지 않은 상황에서 단정 지을 수 없지만, 부실 이유가 PF 대출이라는 점에서 자체 정상화는 사실상 불가능하다”고 말했다.

그렇다고, 제3자 매각도 만만치 않다. 메리트가 없기 때문이다. 자산이 1조5833억원인 대전저축은행의 부채는 지난해 말 기준으로 1조 6165억원이다. 323억원이 빚이다. 대주주인 부산(54.5%)과 부산2저축은행(45.5%)도 영업정지된 상태다. 매각이 성사되지 않으면 대전저축은행은 파산 절차에 들어갈 수밖에 없다.

매각 방식도 문제다. PF 부실 사태가 심각했던 지난해말, 부산저축은행이 대전과 전주저축은행을 매각할 것이라는 소문이 돌았다. 분리 매각으로 부실을 막겠다는 이유에서다. 저축은행권 관계자는 “일괄 매각이 거의 불가능한 지금, 분리매각이 결정돼도 쉽게 나서지 않을 것”이라고 말했다.

법인세 감면 등의 특혜가 언급되는 것도 이와 무관치 않다. 우리금융지주가 삼화저축은행을 인수하기로 한 것도 이런 부분이 감안됐을 것이라는 게 금융권의 공공연한 비밀이다. 영업정지된 저축은행들을 놓고, 하나금융과 KB금융, 신한금융 등 금융지주사들이 '계산기를 두드리는' 것도 이 때문이다.

시중은행 관계자는 "현재의 대전저축은행은 아무런 메리트가 없다"며 "나머지 지주사들의 주주 상당수가 외국계라는 점에서 이들을 설득하는 게 중요하다"고 말했다./윤희진 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

윤희진 기자

윤희진 기자

![[2024 대전시장기 펜싱대회]대전, 펜싱 메카로 기틀 다졌다](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/25d/78_2024112501001762200069291.jpg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/26d/20241125001758353_1.jpg)