|

독자들 스스로 ‘별 광장’ 이라 이름 붙인 ‘개밥바라기별’ 연재 블로그는 실제로 광장이나 다름없었다. 전국 곳곳에서, 국경을 넘어 멀리 미국과 캐나다, 사우디아라비아의 리야드에서 ‘별 광장’을 찾아온 수많은 독자들은 그날 올라온 황석영 작가의 작품에 대해 대화하고, 다른 수많은 문학작품에 대해 대화를 나눴다. 문학만이 아니다. 영화와 음악과 미술에 대해, 소고기 협상과 촛불집회를 비롯한 시국에 대해, 그리고 소소한 개인사에 이르기까지 ‘별광장’에서는 새벽부터 다음날 아침까지 대화가 끊이지 않았다.

작가의 첫사랑 얘기가 나오면 독자들은 자신의 사랑 이야기를 나누었고, 어머니와의 일화가 나오면 독자들은 모두 자기 어머니를 떠올리며 대화를 나눴다. 작가의 분신인 작중인물 준이처럼 실제로 무전여행을 떠난 독자도 있었다.

“나는 이 소설에서 사춘기 때부터 스물한 살 무렵까지의 길고 긴 방황에 대하여 썼다.

‘너희들 하고 싶은 대로 하라’고 끊임없이 속삭이면서 다만 자기가 작정해둔 귀한 가치들을 끝까지 놓쳐서는 안 된다는 전제를 잊지 않았다.

그리고 너의 모든 것을 긍정하라고 말해줄 것이다.“

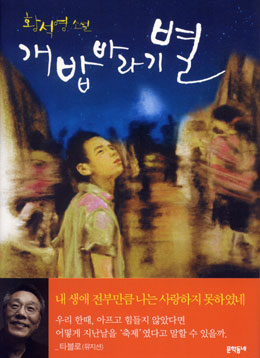

이렇게 작가는 말하고 있고, 『개밥바라기별』은 황석영이 작정하고 쓴 자전적 성장소설이다. 주인공 준이 겪는 길고 긴 방황은 실제 작가 자신의 청춘의 기록이기도 하다. 일용직 노동자와 선원으로서의 생활, 입산, 베트남전 참전에 이르는 상처를 헤집어 그 시절과 다시 대면하는 작가의 모습은, 우리 자신의 크고 작은 상처들을 돌아보게 하고 가슴 아프게 한다. 『개밥바라기별』은 바로 그 상처를 들여다보는 작품이다.

누구에게나 방황하고, 괴로워하고, 또 상처 받는 시기가 있다. 작가는 그 시절의 아픈 기억들을 꺼내 보임으로써 한 인간이 어떻게 성장해가는지, 그리고 사람은 무엇으로 사는지에 대해 이야기한다. 누구보다도 치열하게 살아온 작가 황석영이 그 이야기를 들려준다.

이 책의 주인공 준이가 공사판에서 같이 일하던 미장일 하던 대위 장씨와 나누는 이야기 장면이다.

저녁 무렵의 신탄진 강변은 언제나 잔잔하고 평화로웠다. 일 끝내고 씻으러 내려가면 어두워지기 시작한 강변의 숲과 거울처럼 맑은 수면 위로 가끔씩 물고기들이 뛰어오르는 소리와 함께 작은 파문이 일어나는 것을 바라보곤 했다. 그럴 때면 물속에 텀벙대며 들어가기가 아까워서 잠시 서 있곤 했다.

“ 아아 으악새 슬피 우니 가을인가요.”

대위가 헛기침을 하고나서 노래를 흥얼거리면 나는 좀 가만있으라고 짜증을 냈다. 땅거미 질 무렵의 아름다운 고즈넉함을 더욱 연장하고 싶었던 것이다.

“어라 저 놈 나왔네.? 저기....... 개밥바라기 보이지?”

비어있는 서쪽 하늘에 지고 있는 초승달 앞에 밝은 별 하나가 떠 있었다. 그가 덧붙였다.

“잘 나갈 때는 샛별, 저렇게 우리처럼 쏠리고 몰릴 때면 개밥바라기.”

나는 어쩐지 쓸쓸하고 예쁜 이름이라고 생각했다.

우리가 어릴 적 하늘에 떠 있는 별을 보다가 유독 반짝이는 별 이름을 모를 때 샛별이라고 불렀다. 그 샛별을 개밥바라기별이라고 불렀다고 한다. 초저녁에 식구들이 모여 앉아 저녁을 먹고 나서 개 밥주는 시간에 뜨는 별을 개밥바라기별이라고 한다.

‘사람은 XX… 누구나 오늘을 사는 거야’라는 대목에서 크게 고개를 끄덕였다. ‘목마르고 굶주린 자의 식사처럼 맛있고 매순간이 소중한 그런 삶’을 말하는 대목에서는 가슴이 시큰했다. 우리 한때, 아프고 힘들지 않았다면 어떻게 지난날을 ‘축제’였다고 말할 수 있을까. 갈 길을 놓고 갈등하고 고민하던 내 십대의 나날들이 떠올랐다. 준이를 좀더 일찍 만났더라면 나는 조금 덜 힘들었을지도 모르겠다. - 타블로 (뮤지션)의 말처럼 대한민국의 미래를 책임 질 청춘들이 이 책을 통해 보다 일찍 성숙해 지기를 바란다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김필수 대훈서적 기획실장

김필수 대훈서적 기획실장

![[2024 대전시장기 펜싱대회]대전, 펜싱 메카로 기틀 다졌다](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/25d/78_2024112501001762200069291.jpg)

![[드림인대전]생존 수영 배우다 국가대표까지… 대전체고 김도연 선수](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/25d/2024112401001432800055941.jpg)