|

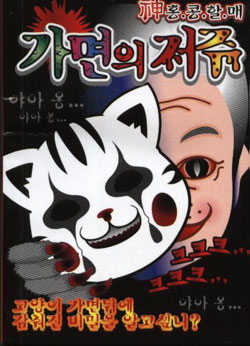

이 책을 딱히 규정할 용어가 마땅찮아 괴담집이라 한다는 정부 당국의 설명이 가상하다. 괴담이 해결 가능한 원한을, 호러소설이 해결 불가능한 공포를 바탕으로 한다고 보면 이 책은 그 중간이다. 학교 화장실에서 휴지를 꺼내려는데 “빨간 휴지 줄까, 파란 휴지 줄까” 했다는 등의, 구전 귀담(鬼談)은 아직 진행형이었다.

교실이 왜 한의 대상이 된 걸까. 영화 <고死: 피의 중간고사>를 보면 수업시간에 TV 화면에 전교 1등 학생의 모습이 비쳐지며 음산한 목소리가 깔린다. “주어진 시간 안에 정답을 맞추지 않으면 여러분의 친구는 죽게 됩니다.” 살고 싶다면, 정답을 맞춰라! 시간이 흐를수록 학생들이 줄초상나는 장면에서 떠올랐던 건 100점 맞을 때까지 대나무뿌리에 연약한 허벅지살을 맡기던 옛 교실의 아우성이었다.

|

괴담집을 훑어보니, 기본 얼개가 지금 초등생의 아버지 세대에 비해 크게 진화한 것은 없다. 학교가 존속하는 한 학교괴담이 사멸하지 않는다는 증거다. 적당히 즐기기만 하면 순도 높은 공포는 다양한 감정의 촉진제다. 사람들은 공포 뒤의 평온이 아닌 공포 자체를, 그 가장 두려운 순간을 즐긴다. 그러나 환각상태인 자식이 부모를 찌르고 어머니가 자식을 살해하는 엽기.패륜담이 초등생 필독서가 된다면 얘기는 근본부터 틀어진다. 집단적 동질성을 갖는 어린 새싹들의 일상 속으로 이렇듯 공포가 불쑥 뛰어들었는데 현행법이 이렇고 정식 간행물이 저래서 심의 및 단속을 못하겠단다.

풀지 못하면 한 명씩 죽는다. 시험은 시작되었다. <고死…> 포스터보다 지금의 방관하는 현상이 더 오싹하다. 그래서 물음을 던진다. 실체를 동반하지 않은 저 500원짜리 기담이설이 현실이 되기를 아이들이 바라기라도 한다면 그때도 정식 출판물 아니라고 발뺌할 셈인지. 근본적으로, 유난히 학교에 귀신이 많이 사는 이유를 생각해봤는지에 대해서도. /최충식 논설위원

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

최충식 논설위원

최충식 논설위원

![[현장] "뜨끈한 된장국에 마음도 녹아"… 추워진 날씨에 함께 온기 나누는 사람들](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/27d/78_2024112701002052200080791.jpg)

![[퇴근길한컷]이제 그만 차에 오르시죠! 한 분만 더 해드리고요~ 시즌 마지막 퇴근길!](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241127001518154_1.jpg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241125001758353_1.jpg)