|

명함은 이번 총선에서 정당정치의 실종을 대변하는 수단이기도 했다. 공천이 정당 제도와 더불어 발달한다는 전제에서 ‘한 후보, 두 명함’은 분명히 그러했다. 후보자나 유권자에게나 워낙 시간이 부족한 선거이긴 했다.

선거 전문가들이 잘 권하는 가요에 4월과 5월의 ‘장미’가 있다. ‘당신에게선 꽃내음이 나네요∼’ 하는 감미로운 음악이 흘러나오면 아주머니들이 여기저기서 창문을 열어젖힌다는 것이다. 18대 총선은 이런 흔한 도식마저 확인할 겨를 없이 빡빡한 선거였다. 정책보다 이름과 얼굴 알리기가 급했고 명함이 어느 때보다 많이 뿌려졌다. 공약은 공천 파동에 완전히 가려졌다.

반복되는 후보 컨셉트가 유권자에 강하게 다가간다는 선거의 ABC는 가볍게 무시됐다. 사무실 서랍에 뒹구는 명함을 정리하다 보니 이 당 예비후보가 낙천하자 저 당 후보로 변신한 명함이 제법 많았다. 박근혜 전 대표의 유세 차량 밑에 두 당 후보가 나란히 서는 일도 벌어졌다. DJ 사진을 경쟁적으로 선거공보에 넣었던 과거 신민당과 민한당 시절을 뺨치는 코미디였다.

|

우리의 명함문화는 루이 14세 때 명함이 생겼다는 프랑스나, 16세기에 쪽지명함을 썼다는 독일보다 앞섰다. 내 것과 네 것이 전부 내 것인 중화사상에 따라 기원전 2세기에 명함을 만들었다고 우기는 중국보다도 앞서 있다.

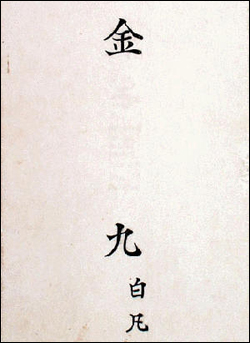

그렇지만 동일 인물이 소속이 다른 후보 명함에 나란히 들어간 경우는 아무리 좋게 봐주려 해도 ‘발달’이라 할 수 없는 퇴보다. 백범이라는 호를 깨알같이 썼을 뿐인 김구 선생 명함이 총선 후보들의 명함보다 훨씬 커 보이는 아침이다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

최충식 논설위원

최충식 논설위원

![[현장] "뜨끈한 된장국에 마음도 녹아"… 추워진 날씨에 함께 온기 나누는 사람들](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/27d/78_2024112701002052200080791.jpg)

![[퇴근길한컷]이제 그만 차에 오르시죠! 한 분만 더 해드리고요~ 시즌 마지막 퇴근길!](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241127001518154_1.jpg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/28d/20241125001758353_1.jpg)