|

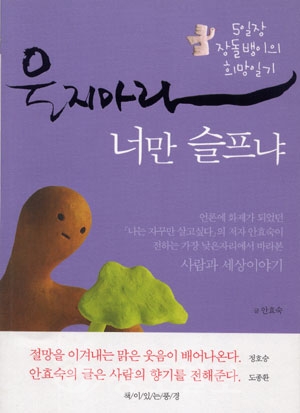

저자는 안효숙씨. 3년 전 ‘나는 자꾸만 살고 싶다`라는 책을 내면서 효녀상을 수상하기도 했던 분으로 결혼, 그리고 남편의 알콜 의존과 폭력으로 남다른 삶의 고통을 맛보았고, 5년 전엔 알차게 꾸려왔던 가게의 부도로 가족이 뿔뿔이 흩어지는 절박한 상황에 맞닥뜨리게 되었다.

어떻게든 아이들과 함께 살아갈 길을 찾기 위해 식당 구정물통에 손을 담그고 거리에서 빵을 구워 팔며 옥천 길바닥에서 자리를 잡기 시작했고, 5일장을 찾아 떠도는 동동 구리무 장수가 돼 이제는 자식들에게 가장으로서의 역할을 조금이나마 하게 됐다.

이런 어려운 생활 속에서 글을 쓰지 않고는 버틸 수 없는 상황을 이 책을 통해 쉽게 읽을 수 있고, 그런 처절한 생활 속에서 우리는 희망이라는 글자를 찾을 수 있다.

낯선 도시에서 처음으로 시작한 것은 손가락에 남아있던 반지를 팔아 빵 굽는 리어카를 구입하면서 붕어빵 장사를 했다. 채소전을 찾아가느라 상가 지하에 들어서면 부도난 마트 안에 들어있는 생필품들이 먼지를 뒤집어쓰고 앉아있었다.

그렇게 몇 달이 지나고 상가 마트에 새로운 주인이 나타나면서 마트 안에 있던 물건들이 쓰레기봉투에 담겨져 내 리어카 옆에 버려졌다. 쓰레기봉투 위로 올라 온 것은 라면, 칼국수, 커피, 프림, 초콜릿등 먹을 수있는 것들이 마구잡이로 담겨져 있었다.

마음과 손은 앞서 달려갔지만 남의 동네에 리어카를 세워 놓고 장사한지 얼마 안 된지라 미안한 마음에 다른 동네 사람들이 집어 가는 것을 지켜만 보다가 완전히 어두워진 다음, 행인들의 발길이 뜸해진 틈을 타서 눈 덮인 쓰레기 봉투를 열어 국수와 겉포장이 뭉개진 초콜릿을 들고 돌아왔다. 그로부터 5년 세월이 흘렀고, 장꾼이 되어 장터로 찾아 든지는 3년이 되었다.

한 푼을 벌면 쌀을 사고 족쇄처럼 채워진 빚을 조금씩 갚아 나가기 시작했다. 장꾼이 되어 화장품 병에 담겨진 스킨이 대책 없는 추위와 더위를 이기지 못하고 툭툭 깨져 나갈 때도 장터에 나가 앉아 내 아이들과 하루를 견딜 돈을 벌기 위해 내 자리를 지켰다.

그러다가 어느 날 남은 달력 한 장을 무심히 보다가 내가 몇 살인지 도저히 생각이 나지 않는다. 잠자고 있는 딸아이를 깨워 "엄마 지금, 몇 살이지? " 하는데 "엄마, 바보여? 마흔 네살 이잖아" 한다. 바보건 뭐건 간에 마흔 두 살 같은데 왜 마흔 네살이라고 하는지 믿어지지가 않았다. 도저히 이해가 안되 친구에게 전화를 걸어 "나 지금 몇 살이지?" "마흔 네살 내가 못산다." "나도 못살것다"

마흔 두 살에 남편과 헤어져 거기서 정지되어 버렸다. 넘어져도 옷에 묻은 흙 털 시간도 상처를 치료할 시간도 없이 정신없이 살았다.

이제는 천천히 걸어가면서 길가에 피어있는 꽃도 바라보고 비가 오면 잔에 포도주를 채우며 휴식을 취할 것이며 눈이 오면. 그날 밤 쓰레기 봉투 안의 남겨진 국수에 대해 감사할테다.

"신은 우리에게 견딜 수 있을 정도의 고통만 허락한다"

이 책을 통해 거리에서 만나는 수많은 노점상들의 생활을 들여다보면서 그들의 삶이 바로 우리들의 삶이라는 것 잊지 말기를 바란다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김필수 대훈서적 기획실장

김필수 대훈서적 기획실장

![[2024 대전시장기 펜싱대회]대전, 펜싱 메카로 기틀 다졌다](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/25d/78_2024112501001762200069291.jpg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/25d/20241125001758353_1.jpg)