|

요즘 여러 가지 문제로 교사들이 국민들의 공분을 샀다. 숙명여고 쌍둥이 시험 유출과 논산의 한 고등학교 여교사 말이다. 숙명여고 사건은 이제 법정에서 밝혀질 것이다. 경악스러운 건 교사인 쌍둥이 아버지의 빗나간 부성이다. 교무부장이라면 간부급인데 딸들에 대한 이기적인 욕심에 본분을 망각했다. 도대체 그 빌어먹을 성적이 뭐길래 교사가 양심을 저버리고 그런 짓을 저질렀을까. 논산의 여교사와 학생의 불륜은 민망한 댓글이 난무했다. 교사와 학생의 부적절한 관계는 호사가들의 입방아에 오르기 좋은 소재거리다. 온갖 억측과 혐오, 과장된 스토리 전개로 인터넷을 도배질했다. 어쩌다 교사는 이렇게 추락의 길을 걷게 됐을까.

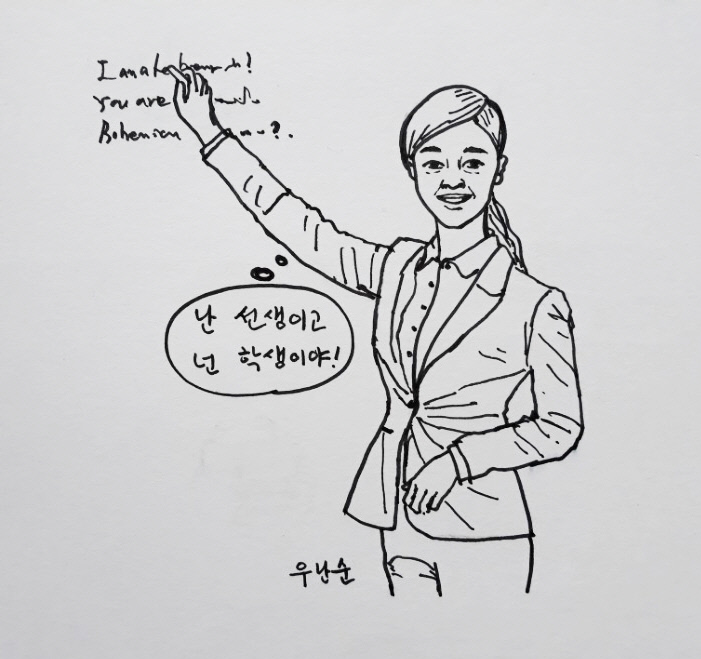

많은 이들이 탄식한다. 이제 교사는 단순히 밥벌이에 불과하다고, 참된 스승은 없다고. 하지만 대다수 교사들은 열악한 교육현장에서 교사라는 소명의식으로 고군분투한다. 영화 '도가니'의 강인호 같은 교사는 분명히 존재한다. 정의와 상식을 믿고 불의와 폭력 앞에서 분노할 줄 아는 교사. 아이들에게 미래의 좌표가 되는 교사. 안타깝게도 교사들의 그런 열정이 불합리한 교육 시스템에서 무너지는 게 또한 현실이기도 하다. 학교는 오로지 대학 입시를 위한 것이다. 학교와 교사의 실력은 명문대에 몇 명을 합격시켰느냐로 증명된다. 혁신적인 수업 방식도 입시에 도움이 안 되면 윗분들과 학부모의 저항이 따른다. 거기다 끝없는 기안작성, 공문 발송과 상명하복의 교육과정 운영. 오죽하면 초임 교사가 수업 외 업무 때문에 자살할까. 얼마 전엔 회식자리에서 교장이 교사를 폭행하고, 교감이 교사를 상대로 체험용 활의 위력을 시험해서 논란이 됐다. 이런 비민주적 교육 문화에서 교사들은 수동적 구성원으로 길들여지는 것이다.

교육의 본질을 생각해 본다. 이 단순한 명제 앞에서 한 분이 생각난다. 대학 4학년 때 교생실습 할 중학교에 미리 인사차 들렀다. 그 학교는 내 고향 면소재지에 있는 학교였다. 교장실에서 교장, 교감과 면담이 이뤄졌다. 교장은 예리한 눈빛으로 날 쏘아보며 테스트할 요량인지 이것저것 질문했다. 최근 읽은 소설이 뭐냐, 내용을 얘기해 봐라, 작가의 의도가 뭐라고 생각하냐, 요즘 시의 경향을 분석해라, 참여시에 대한 견해를 말해 달라…. 생각지도 못한 상황이었지만 떠듬떠듬 아는 대로 답했다. 진땀이 났다. 이웃집 아저씨처럼 수더분해 보이는 교감은 "어이구, 학생 대단하네요"라며 호들갑을 떨었다. 교장은 딱 한마디만 했다. "전공이 국어니까 학생들에게 문학 실기를 가르치시오." 한달 후 실습하러 와 보니 교장은 다른 데로 전근 가고 없었다. 안도와 아쉬움이 교차했다. 만약 그 분 아래서 특별한 교생실습을 했더라면 어땠을까. 교사는 성직자와 같다. 특별한 사명감이 필요하다. 기자, 공무원이 그렇듯 아무나 하면 안되는 직업이다. 헌데 때로 아무나 해서 말썽이 생긴다. 아, 그 교장 선생님은 어디 계실까. <미디어부 부장>

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

우난순 기자

우난순 기자

![[퇴근길한컷]이제 그만 차에 오르시죠! 한 분만 더 해드리고요~ 시즌 마지막 퇴근길!](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/12m/01d/20241127001518154_1.jpg)