|

묘지가 국토를 뒤덮을 수 있다는 우려에서 시작된 묘지 신고제와 한시적 매장제가 오히려 유족을 불법묘지의 범법자로 전락시키고 있다.

묘지를 만들 때 도로나 하천, 학교 등과 거리 규정이 있고 이를 신고를 해야 한다거나, 15년마다 연장신청을 해야 한다는 법률에 대한 정확한 홍보와 시행이 필요한 시점이다.

국책연구기관인 한국보건사회연구원이 2010년 30세 이상 남녀 3000명을 대상으로 장사제도 국민인식을 조사한 결과, 묘지의 한시적 매장제도가 있음을 모른다고 답한 이가 73.2%였고, 잘 알고 있다는 응답은 8.3%에 불과했다.

또 묘지를 만들 때 지자체에 신고 및 허가받아야 한다는 규정을 아는 응답자도 49.8%로 절반에 미치지 않았다.

같은 해 전국 지자체 장사행정 담당공무원에 대한 설문에서도 1년에 사설묘지 신고 및 허가 실적이 전혀 없는 기초지자체가 42.9%, 묘적부 관리를 별로 못하거나 하지 않는다는 응답도 51%에 달했다.

이는 망자를 위해 묘지를 만드는 유족도 관련 법률을 모른 채 언제든 범법자로 몰릴 수 있는 상황이고, 담당 공무원도 사실상 손을 뗀 상태라는 분석이다.

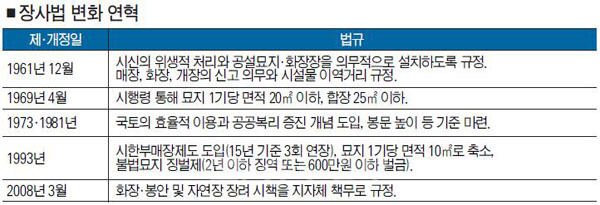

특히, 문제가 되는 것은 한시적 매장제와 신고ㆍ허가 절차다. 장사법 개정을 통해 2001년부터 사설묘지는 15년마다 매장 연장신청을 해야 하고 최장 60년간 묘지를 유지한 후에는 개장해 화장 또는 자연장을 해야 한다. 한시적 매장제의 최초 적용시기가 2016년으로 다가왔음에도 묘지들이 신고되지 않고 불법상태로 남아 있어 관리의 사각지대도 광범위 존재한다.

묘지 설치신고 및 허가의 법적 의무조차 알려지지 않아 신고가 저조한 실정으로 대전에 신고된 묘지 봉안묘 14기가 전부다. 대한지적공사가 2008년 항공사진으로 묘지 수를 세어본 결과 대전에 15만기, 충남에 132만기가 있는 것으로 추정한 바 있다.

이밖에도 도로, 철도, 하천구역으로부터 300미터 이상, 그리고 20호 이상의 인가밀집지역, 학교로부터 500미터 이상 떨어진 곳 이내에 설치 금지 등의 규정도 현실에 적용되지 않는다.

양우석 대전보건대 장례지도학과 교수는 “가족을 잃은 이들에게 신고를 의무화하고 매장 기간에 제한을 둔다는 게 우리의 전통적 관습과 달라 지방정부도 이를 홍보하거나 지도하지 못하고 있다”며 “화장률이 높아졌어도 묘지 수는 줄어들지 않는다는 점에서 신설 묘지를 계속 관리해야 하며 장사업무 전담자를 확충하고 전수조사 등의 지자체 의지가 필요하다”고 설명했다.

임병안 기자 victorylba@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

임병안 기자

임병안 기자

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)