|

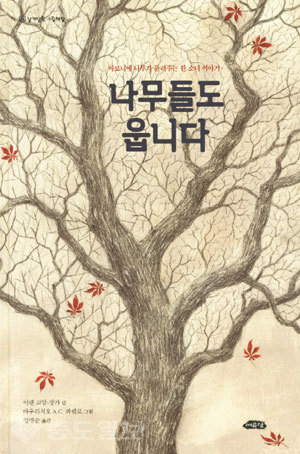

-이렌 코앙 장카 지음, 아무리치오 A.C. 그림/여유당/2011-

어느 봄, 서둘러 점심을 먹고 남은 시간을 이용해 산책을 나선 길이었다. 하얀 꽃 촛대를 수 없이 매단 푸른 나무를 만났다. 꽃 모양이 인상적이라 핸드폰 카메라로 찍은 후 돌아와서 검색해 봤다. 나무는 나도밤나무과의 칠엽수였다. 우리에게 익숙한 이름, 마로니에 나무라고도 부른다. 나도밤나무라고 하니 율곡 이이 선생님의 설화가 가장 먼저 떠오른다. 정말 마로니에 열매는 밤과 꼭 닮아있다. 하지만 필자는 이 책을 읽은 뒤로 마로니에 나무는 꼭 안네 프랑크의 나무라고 부르고 있다.

‘먼지 나고 시끄러운 도시에서 나는 가장 먼저 봄을 알리는 나무예요. 4월엔 내 몸에 새싹이 나고 꽃과 잎이 한꺼번에 쑤욱 돋아나요. 나는 한 그루 마로니에 나무랍니다.’라고 책의 서두는 이렇게 시작된다.

‘60년 전 끔찍하게 나쁜 일들이 세상을 휩쓸던 시절이 있었어요. 소녀와 같은 유대인에게 모든 게 금지되었어요. 1940년부터 유대인이 해서는 안될 일이 너무나 많았어요. 자전거를 가져도 안되고 전차와 버스를 타도 안되고 3시 전과 5시 뒤에 장을 봐도 안되고 수영장에 가도 안되고….’

1942년 소녀네 가족이 비밀의 집에 이르기까지의 풍경이 그려진다. 방울방울 동심원을 그리며 번지는 빗물이 소녀의 얼굴에 고이는 그림을 보며, 한숨이 포옥 새어 나온다. 정말 슬퍼진다.

이 날 빗속을 걷는 것이 마지막 자유였다고 나무는 말해준다. 그리고 소녀가 다락방 창으로 마로니에 나무를 내다본 날 소녀는 이렇게 일기를 쓴다.

‘우리 둘은 더할 나위 없이 아름다운 파란 하늘과 앙상한 마로니에 나뭇가지에 조롱조롱 맺힌 영롱한 물방울과 갈매기와 다른 여러 새들을 바라보았다. 이것들은 햇살 속에서 은빛으로 빛났다. 가슴 벅찬 감동이 북받쳐 우리는 아무 말도 하지 못했다.’

또 다른 날 일기에는 이렇게 적혀있다. ‘우리 마로니에 나무에 꽃이 활짝 폈다. 빈틈없이 빽빽하게 잎으로 덮인 나무는 지난 해 보다 한결 아름답다.’ 소녀는 나무를 바라보는 것만으로도 조금의 자유를 느꼈을까? 연필 드로잉의 그림과 많지 않은 색의 조합이 소녀의 슬픔을 그대로 전달한다. 그리고 안네의 일기가 끝난 것도 나무의 마음으로 읽게 되다.

나무는 곧 자신이 베어질 것을 알고 이렇게 말한다. ‘사람들이 나를 베어 낼 때 난 한 마디 비명도 지르지 않고 입을 다물고 있을 거예요. 사람들은 나를 넘어뜨리기 전에 내 몸에서 눈 하나를 떼어낼 거예요. 그리고 내가 남긴 빈자리에 그것을 심겠지요.’ 마로니에 나무는 죽음을 예감하고 150년 동안 살아온 자신의 삶과 2년 동안 숨어 살았던 안네의 삶을 간결하고 시적인 언어로 이야기한다.

이 책은 2011년 이탈리아 환경도서상 최우수상 수상작이다. 글쓴이 이렌 코앙 장카는 프랑스 에손 시의 도서관에서 일을 하면서 어린이를 위한 소설을 여러 권 썼다고 한다. 도서관에서 일을 한다니 괜스레 필자가 자랑스러워진다.

이 책은 내용이 길거나 결말에 반전이 있지는 않다. 다만 고전으로만 읽히던 안네 프랑크의 일기 대신에, 조금은 낯선 시각으로 전쟁이 없는 세상을 꿈꾸어 보는 것은 어떨까 생각했다. 초등학교 3학년부터 성인까지 온가족이 같이 읽어도 좋을 책이다.

전쟁의 비극과 생명의 소중함을 가족과 함께 이야기할 기회가 많지 않은 현실이다. 150년간의 살아온 생을 마감하는 마로니에 나무가 눈 하나에 희망을 버리지 않듯이, 우리 모두 희망을 잃지 않았으면 한다. 실제로 암스테르담에 있는 안네 프랑크의 나무는 2010년 8월 24일에 생명을 다했다고 한다. 이를 전 세계 언론들이 앞다퉈 보도를 하기도 했다. 안네 프랑크의 미로니에 나무, 새 눈 하나가 암스테르담에 심겨 있는지 궁금하다. 32페이지 밖에 안 되는 짧은 책이지만 읽는 독자에게 많은 생각의 기회를 가져다줄 이 책을 추천한다.

이기영(가수원도서관)

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

현옥란 기자

현옥란 기자![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)