|

| ▲ 김대중(영화평론가/영화학박사) |

새벽길을 떠납니다. 안개 자욱한 길을 걸어갑니다. <서편제>(1993)의 마지막 장면에서 송화가 눈을 맞으며 긴 둑길을 걸어가듯이. 빛을 찾아서, 길을 찾아서 떠납니다.

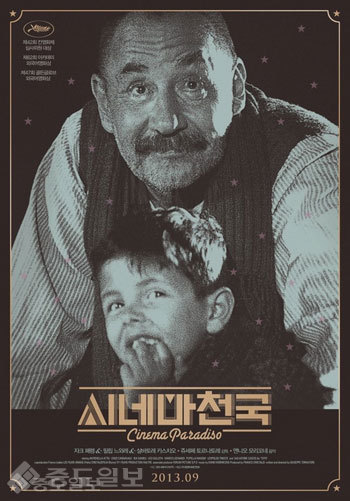

엊그제 가르치는 아이들과 <시네마천국>(1989)을 보았습니다. 이탈리아 남쪽 시칠리아 섬의 오래된 극장에 마을 사람들이 모입니다. 공용주차장을 만들기 위해 극장이 무너질 때 사람들 얼굴에 어리던 감회를 생각합니다. 영화 한 편을 보는 일은 단지 두어 시간을 소모하는 게 아닙니다. 그 속에 사랑이 있고, 그리움이 있습니다. 꿈이 있고, 추억이 있고, 위안이 있습니다. 영사기사 알프레도와 어린 토토가 어느 날 밤 극장에 들어오지 못한 사람들을 위해 극장 밖 건물에 영상을 비출 때, 영화는 빛의 알갱이들이 모여 만든 물질을 넘어 환희와 감격이 됩니다. 그 때 사람들 마음마음에는 각기 다른 빛깔과 문양이 새겨졌을 겁니다.

|

<쇼생크 탈출>(1994)을 생각합니다. 앤디 듀프레인이 교도소 방송실 문을 잠그고 틀어낸 ‘편지 2중창’은 높은 벽을 허물고, 차가운 철조망을 무너뜨렸습니다. 새처럼 날아가는 자유를 느낀 것은 거기 갇힌 사람들만이 아니었을 겁니다. 밖의 우리도 무언가에 갇혀 살기는 마찬가지니까요. <첨밀밀>(1997)도 생각납니다. ‘OPPORTUNITY FURNITURE’라고 쓰인 가게 길 건너편에 선 카메라가 느린 속도로 지나가는 사람들을 바라볼 때, 인생사의 희비나 애환과 상관없이 시간이 무심하게 흘러가고 있었습니다. 그런 순간 영화는 삶을 생각하게 합니다.

두 주에 한 번씩 편지를 쓰겠습니다. 어린 날 문 밖을 서성이며 길래 오지 않는 기별을 기다리며 설레고 조마조마했던 일을 기억합니다. 어느 봄날 밤 별 기대 없이 영화관에 갔다가 별처럼 빛나는 조승우와 손예진을 만났던 <클래식>(2002)에서처럼 그렇게 편지를 써 보겠습니다. 가슴에 남은 장면들을 이야기하겠습니다. 거기서 우리를 웃고 울게 한 배우에 대해서 말해 보겠습니다. 또 때론 한 편의 영화가 들춰내는 역사와 무감각하게 잊고 지내던 사회현실에 대해서도 쓰겠습니다.

빛의 알갱이들이 은빛 장막 위로 만들어낸 잔치에 여러분을 초청합니다. 저 역시 여러분과 다르지 않습니다. 그저 먼저 초대 받은 손님일 뿐입니다. 편한 마음으로 한 편의 영화를 두고 속 깊은 이야기를 나누게 되기를 바랍니다. 그리고 저 빛들이 펼쳐내는 갖가지 무늬와 움직임에 대해 더 깊이 이해하고 사랑하게 되기를 소망합니다.

김대중(영화평론가/영화학박사)

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

김대중(영화평론가/영화학박사)

김대중(영화평론가/영화학박사)![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)