짠내 나는 바닷물과 쫄깃한 꼬막 맛에 위안받는다

|

| ▲벌교천 |

“물 내렸소? 물 내려가는 소리가 안 들렸당께요?” “네? 저 물 내렸는데요.” “요상시럽구만이라, 내는 참말로 못 들었소.” 벌교역 청소 아주머니가 식전 댓바람부터 눈에 쌍심지를 켜고 궁시렁댄다. 변기물 내렸다고 몇 번이나 얘기했는데도 내가 볼 일 보고 나온 곳으로 들어가 확인까지 하고서야 미안했는지 좀 누그러졌다. 그래도 일장 연설은 계속된다. “사람덜이 똥 오줌 싸고 물을 안 내려쌓께 벌거지도 생기고 참말로 청소허기가 성가시당께요. 쎄빠지게 일허는 나가 힘들지 않겄소? 뭐, 아가씨 보고 허는 소리가 아녀라.” 워따메, 벌교 입성한 충청도 가시내 혼구녕나는구먼이라. 벌교 아지메 징혀요.

|

| ▲소화다리는 여순반란 때 학살의 현장이었다. |

왜 뜬금없이 벌교일까. 단언컨대, 나는 어떤 보이지 않는 존재의 힘으로 밤기차에 실려 이곳 벌교에 부려졌다. 기시감이라고 해야 하나. 봄이 온다는 확신이 있었기에 모진 겨울을 견디곤 했었다. 그래서 봄은 더없이 반갑고 눈물겨웠다. 허나 아수라장 같은 혼돈의 넌덜머리나는 이 세계에서 봄맞이할 여유는 허락되지 않는다. 대한민국은 숨쉴 곳이라고는 아무 곳도 없는 무간지옥이 돼버렸다. 이념과 진영논리를 앞세워 생채기 내기에 급급한 이 조악한 현실 앞에서 계절의 아름다움을 찬미한다는 것은 시시껄렁한 농담이고, 쓸모없는 욕망일 뿐이다. 춘삼월, 천지간에 꽃잎들은 속수무책으로 떨어져 내려 내 갈급한 욕망을 부채질할 테지만 무슨 소용이 있겠는가.

|

| ▲김범우 집. 현재 김범우 집은 돌보는 이 없어 허물어져 가고 있다. |

벌교천 철다리에서 중도방죽을 응시하며 인류의 장대한 문명사에 침이라도 뱉어주고 싶다. 억눌림 없는 세상에서 살고 싶은 건 이루어질 수 없는 소망이란 걸 깨닫는다. 망이· 망소이의 난, 4.19혁명, 광주항쟁, 6월항쟁의 역사에서 권력에 대한 저항의식은 들불처럼 타올랐지만 승리의 영광은 온데간데 없다. 그 가슴아픈 진실을 메마른 갈대가 바람에 버석거리는 벌교천이 증명하고 있었다. 나는 지금 70년 전의 가파른 격동의 현장에 서 있다. 염상진, 김범우, 서민영, 염상구, 정하진, 소화, 외서댁…. 그곳에는 아직도 그들이 있었다. 그들의 꿈과 절망, 투쟁과 피맺힌 절규가 서울 광화문 광장에서 터져나오고 있는 것이다.

|

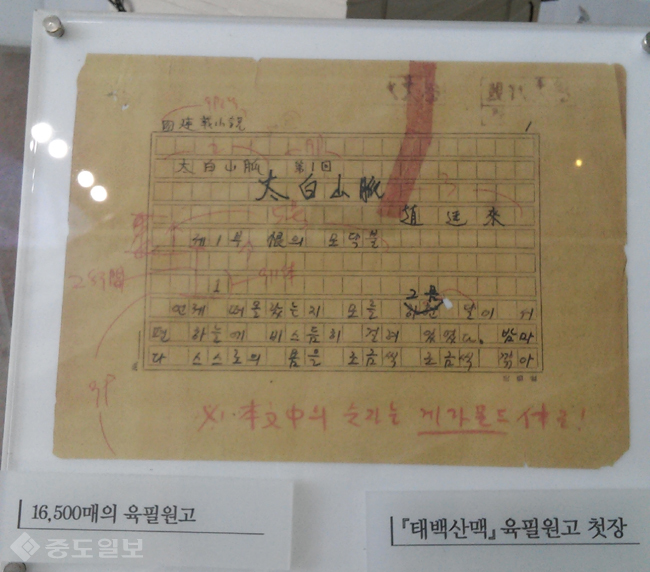

| ▲'태백산맥' 육필원고 첫 장. |

조정래의 소설 『태백산맥』의 무대가 된 벌교. 벌교는 일제 강점기 일인들에 의해 개발된 곳이었다. 그 전엔 갯가 빈촌에 불과했지만 일인들이 전라도 곡창지대를 수탈할 목적으로 벌교를 개발했다. 벌교의 주된 경제권은 몇몇 일인들과 토착지주들의 몫이었다. 지주들은 일인들에 빌붙어 잇속을 챙기면서 소작인들의 고혈을 짜내기에 바빴다. 벌교는 그런 곳이었다. 벌교의 역사적 지역적 특성, 지주와 소작인들의 대립에서 비롯된 계급과 이념의 갈등이야말로 『태백산맥』의 탄생을 예고한 필연이었다.

『태백산맥』은 여순반란사건을 전후해 벌교를 무대로 반란의 주동세력인 좌익분자와 반란사건을 평정하기 위한 토벌 세력을 파노라마적으로 조명한다. 작가는 소설을 통해 일제 강점기 벌교의 잔상에 숨결을 불어넣었다. 철다리, 중도방죽, 현부자 집과 소화의 집, 소화다리, 김범우의 집, 진트재, 회정리 교회, 청년단, 남도여관 등 벌교읍 전체가 소설의 무대로 활용될 만큼 벌교는 애처롭고 피맺힌 민중의 역사의 장이다.

|

| ▲김범우 집의 정원에 핀 복사꽃. |

소화다리는 여순사건 때 학살의 장소였다. 소화다리 밑으로 던져진 사람들의 시체가 ‘갯물에고 갯바닥에고 질펀하게 널렸’던 곳이었다. 토벌대건 반란군이건 이적 행위자들을 색출해 처형하기 바빴다. 소화다리에서 만난 김 할머니는 그때의 사건을 들려줬다. “여그서 반란군덜이 사람덜 줄줄이 세워놓고 총으로 쏴서 다리 아래로 떨어뜨렸당께. 그때 살어남은 사람이 딱 한사람 있었는디 우리 아부지였어. 아부지가 경찰였소.” 그때를 회상하며 진저리치다가 이웃 할머니가 아는 척 안하고 바삐 지나가자 “염병헐”하며 말을 잇는다. “꼬막 먹었소? 벨교 왔으믄 꼬막 먹어봐야 않겄소?”

꼬막은 벌교 명물이다. 벌교에서는 그집 꼬막 맛만 보면 아낙네들 음식 솜씨를 안다고 한다. 소설속에서 빨치산 강동식의 아내, 외서댁을 ‘쫄깃쫄깃헌 것이 꼭 겨울 꼬막 맛이시’라고 비유했던 그 꼬막은 벌교에 와서 먹어야 제맛이다. 정하섭과 하룻밤을 보낸 소화는 곧 떠날 정하섭을 위해 싱싱한 꼬막 한 접시 올려 놓고 싶은 마음 간절했다. 그녀는 꼬막무침만은 자신있게 해낼 수 있지만 끝내 그 밥상에 올리지 못했다. 살을 에는 겨울 뻘밭에서 캐내는 쫄깃한 꼬막은 소화의 아픔이고 한이었다.

|

| ▲태백산맥문학관. |

태백산맥문학관은 『태백산맥』이 세상에 나오기까지의 파란만장한 과정을 일목요연하게 정리해 전시하고 있다. 1만6500장의 육필원고는 사람 키보다도 높다. 이 세상에 존재하는 길 가의 돌멩이 하나, 개미 한 마리도 의미없이 태어나고 죽는 건 없다. 돌보는 이 없어 허물어져 가는 김범우의 집 정원의 복사꽃도 그래서 애달프지 않다. 무의미함의 의미. 벌교천 에 들고 나는 짠내 나는 바닷물의 긴 탄식이 서럽지 않은 이유다.

●여행정보: 기차로는 서대전역에서 순천까지 가서 벌교가는 기차가 있다. 하루 몇 번 있다. 버스는 자주 있다. 벌교는 뭐니뭐니해도 꼬막이 유명하다. 제대로 된 꼬막을 먹으려면 겨울에 가야한다. 꼬막 정식 1인분이 2만원이다. 얼마전에 가격이 올랐다. 벌교는 보성군에 속하는 읍이다. 가까이 보성 차밭이 있어 곧 있으면 찻잎이 나오면 참새 혀같은 찻잎을 볼 수 있다. 순천 낙안읍성도 가깝고 송광사도 들러볼만 하다.

글ㆍ사진= 우난순 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

우난순 기자

우난순 기자![[대전 자영업은 처음이지?] 지역상권 분석 18. 대전 중구 선화동 버거집](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/22d/버거1.jpg)

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)