|

지난해 전국을 감염 공포로 몰아넣은 중동호흡기증후군(메르스)으로 인한 매출 감소와 지속된 경기침체까지 더해지면서 경영난이 가중된 것으로 풀이된다.

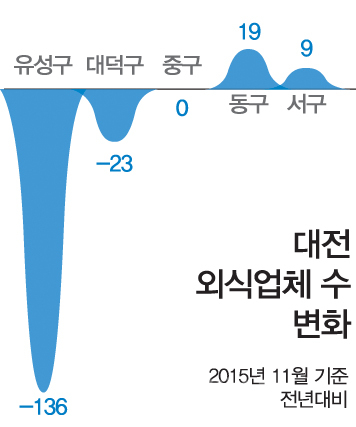

한국외식업중앙회 대전지회에 따르면 지난해 11월 말 기준 지역 외식업체 수는 1만 8902개로 2014년 11월 말(1만 9033개)보다 131개나 줄어들었다.

유성구가 4065개에서 3929개로 136개의 업체가 문을 닫아 감소세를 주도했다.

이어 대덕구가 2524개에서 2501개로 23개 업체가 눈물을 흘렸으며, 중구는 3579개로 같았다. 반면 동구는 2862개에서 2881개로 19개 늘었고, 서구도 6003개에서 6012개로 9개 증가했다.

세월호 사태와 메르스, 여기에 경기침체까지 이어지면서 외식을 꺼리는 이들이 늘었기 때문이다.

업주들은 폐업하기 전 매수자를 찾아 나서지만 이어받으려는 이들이 없이 폐업이란 마지막 카드를 꺼내 들고 있다.

그러나 폐업비용조차 없는 업주들은 휴업으로 대체하며 임대료만 내는 상황이다. 거리 곳곳에 '임대합니다'라는 현수막을 심심치 않게 볼 수 있는 것도 이 때문이다.

업주가 폐업하지 않는 이상 통계엔 영업 중인 상태로 나와 업체수가 줄어들면 경영난이 심각한 상황이란 뜻이라고 외식업중앙회는 설명한다.

외식업중앙회 동구지회 관계자는 “경기침체로 인해 연말연시 회식자리가 없어지면서 적자를 면하지 못해 폐업을 고민하는 회원들이 많다”며 “지난해 메르스로 인한 매출감소 이후 헤어나오지 못하는 이들이 많은데 올해는 선거가 있어 매출이 더 떨어질 것으로 보인다”고 한숨을 내쉬었다.

외식업체들이 폐업의 길로 접어드는 데는 낮은 수익률도 한몫한다.

총 매출액 중 33%는 임대료·인건비, 33%는 재료비로 나가고 나머지가 수익이다. 가령 총 매출이 100만 원에서 50만 원으로 줄어들게 되면 임대료·인건비, 재료비는 고정 지출돼 업주가 손에 쥘 수 있는 돈은 제로가 된다. 매출이 줄어들수록 지출만 늘어나는 셈이다.

전문가들은 폐업 시 업주가 갖고 있던 기계들을 헐값에 파는 행동은 피해야 한다고 당부한다.

권태용 글로벌 세종 창업연구소 부소장은 “폐업하는 사람들은 급전이 필요해 전문업자들에게 싸게 판매하는 경우가 많다”며 “온·오프라인으로 판매하게 되면 같은 업종을 시작하는 이들에게 연락이 오기 때문에 업자보다 돈을 더 많이 받을 수 있다”고 조언했다.

방원기 기자 bang@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

방원기 기자

방원기 기자

![[尹정부 반환점 리포트] ⑪ 충북 현안 핵심사업 미온적](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/21d/118_2024112101001603200062341.jpg)

![[기획]`대한민국의 스페이스X를 꿈꾼다`... 페리지에어로스페이스의 도전](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/20d/78_2024112001001447200056411.jpg)