|

| ▲ 황선영作 'Echo, 사진을 찍는 비디오' |

프랑스 철학자 앙리 르페브르는 도시 역시 인간과 마찬가지로 신체의 맥박과 호흡을 갖는다고 말했다. 그러나 현대 도시는 자연의 리듬을 갖지 못한다. 톱니바퀴같이 기계적이고 동일한 리듬을 재생산할 뿐이다.

쳇바퀴 굴러가는 일상, 반복적인 업무, 시스템에 묻혀버린 자아. 우린 어느새 반복적인 삶의 리듬에만 익숙해져있다. '차이'나 '혁명'을 만들어내지 못하는 반복은 '창조'가 아닌 죽음 리듬에 가깝다. 이런 현실 속에서 우리가 잃어버린 생명의 리듬을 찾으려는 색다른 도전이 펼쳐진다.

'지속가능한 도시-꽃 II' 전시가 그 주인공이다. 올해로 2회째를 맞는 지속가능한 도시 전은 '정글의 소리와 생명의 소리'라는 주제로 우리의 환경과 생태적 삶을 이야기한다. 여덟 명의 도전자들의 작품은 각각의 관심과 방향에 따라 1부와 2부로 나뉘어 전시된다.

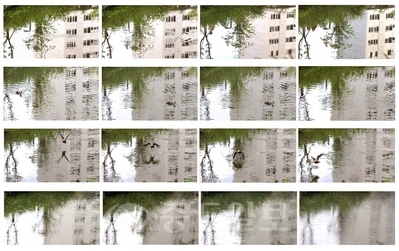

|

| ▲ 김민정作 'Plastic Society, 물에 비친 아파트' |

그의 'Accustomed to the sound video installation' 작품은 도시의 소음과 혼잡함 속에서 채취되는 동일한 리듬을 관찰한 시선으로 도시의 지속불가능성을 비춘다. 김민정 작가의 작업은 플라스틱으로 조립된 '거짓 녹색'의 도시 안에서 우울한 랩소디를 들려주는 것처럼 보인다. 그는 정글의 도시를 소리가 있는 영상으로 이미지화했다. 다른 작가들도 현대 도시의 지속가능성에 대한 의문을 작품으로 제기한다.

2부 '생명의 소리'는 1부의 작업들을 더욱 심화시킨 문제를 제기한다. 실제로 음악적 효과를 내고자 하는 작업들이 시도된다. 마르쿠츠 베를리 사이토는 현재 물질과 에너지의 재활용을 위한 흙을 만드는 데 인간의 역할에 초점을 둔 작업을 했다. 그 약 2년간에 걸쳐 실험을 했다. 도시의 화장실과 자신이 만든 창고를 사용해 자신의 배설물을 흙에 거름으로 사용하는 '발효'의 방식을 비디오(Soil Feeder: Fermenting my Everyday, video installation)로 제작했다.

마치 자연이 생생하게 호흡하는 것 같은 '생명의 소리'를 들을 수 있다. 김지수 작가는 '맹그로브' 나무가 만들어 내는 언어를 모티브로 한 작품 '맹그로부터 맹그로브에게로'를 선보인다. 그녀는 식물이 인간과 마찬가지로 위험에 대해 경고하거나 그러한 소리를 들을 수 있다고 가정한다. 그러나 도시의 척박한 환경 때문에 서로 소통하기 어려운 식물의 소리를 이미지화했다.

지속가능한 도시 전은 우리가 잃어버린 생명의 다양한 리듬을 회복하기 위한 시도다. 전시는 오는 19일부터 다음달 2일까지 서구 도안동 933 APIC 갤러리에서 열린다. 1부는 19~25일이며, 2부는 26일부터 다음달 2일까지다. 19일 개막날에는 이행수 대전대 교수의 시낭송과 조영주, 황선영 작가와의 대화 시간도 마련된다. 올 겨울 생명의 소리를 회복해보는 것은 어떨까.

송익준 기자

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

송익준 기자

송익준 기자

![[기획] 대전, 트램부터 신교통수단까지… 도시균형발전 초석](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/26d/20241125010100129661.jpeg)

![[기획] 대전, 트램부터 신교통수단까지… 도시균형발전 초석](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/webdata/content/2024y/11m/26d/20241125010100129662.jpeg)

![[S석한컷]축제 같았던 대전하나 시즌 마지막 홈경기](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/11m/27d/20241125001758353_1.jpg)