|

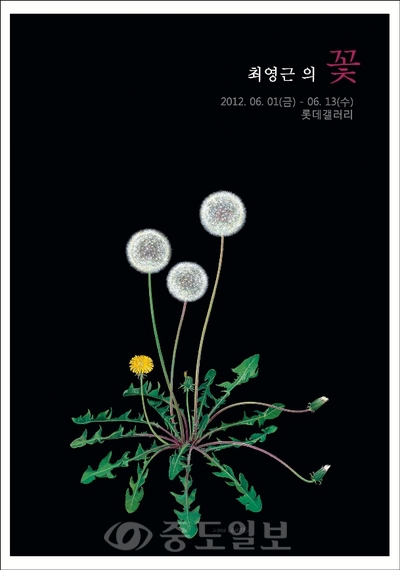

대전 롯데갤러리에서 6월 1일부터 13일까지 '최영근의 꽃' 展이 열린다. 이번 전시에는 한국의 야생화 그 가운데 봄과 초여름에 피는 작은 꽃들을 주제로 한 작품 20여 점이 전시된다. 이슬방울의 무게도 버티기 버거워 보이는 꽃들은 거센 비바람과 겨울의 혹독한 추위를 견뎌내고 이듬해면 어김없이 생생한 생명력으로 살아난다.

이렇게 누군가의 돌봄도 없이 때가 되면 스스로 피고지는 들꽃들은 역경과 고통을 견디며 살아온 우리 민초들의 슬프고도 아름다운 이야기들을 간직하고 있는 것이다. 최 작가는 전통적인 나전칠기와 목기를 현대적 미감과 형식으로 재정립하는데 잘 알려져 있다.

이렇듯 최 작가의 눈에는 주목하지 않는 한국적인 꽃에 깊은 애정이 담겨 있어 더욱 빛난다. 길가의 민들레 등 한국의 야생화 등은 최 작가를 통해 작품으로 태어나 빛이 난다.

그 빛남이 작가의 눈빛과 닮아 경이롭다. 작가는 처음부터 꽃을 담아낸 것은 아니다. 공예작업을 위한 밑그림으로 그려오던 그림들은 언제부턴가 작가의 주된 작업 영역이 됐다.

오랜 기억 속에 남아있는 우리의 옛 모습으로서 전통을 살아있는 현대 예술형식으로 생명력을 부여하고자 자신의 작업 연원과 맞닿아 있음을 깨닫게 된 것이다.

들꽃과 그것을 바라보며 섬세한 필치로 그려가는 일은 한국적 정서와 미감을 근간으로 하는 그의 작업의 의미와 작가로서의 역할을 다시금 일깨우게 하는 시간이 됐다. 작품 속 꽃들은 작가의 발걸음이 머무는 순간 그의 마음에 들어와 의미를 지니게 된 꽃들이다.

최 작가는 “서양꽃은 화려하지만, 주변에 있는 들꽃은 묘하게 소박하고 알수없는 깊이감과 쓸쓸함을 담고 있다”며 “꽃들이 주는 매력을 현대적 관점으로 다시 담아냈다”고 설명했다.

이렇게 그려진 꽃들은 단순한 풀꽃이 아니라 아주 어린 시절부터 우리네 삶에 들어와 잊지 못할 추억을 만들고 갖가지 기억을 쌓으며 깊이 자리 잡고 있는 꽃들이다. 작가는 한국적인 미감을 찾아 마음속 깊이 숨어있는 미적 정서의 원류를 찾아 작품속에 담아냈다.

발 걸음이 머무는 순간 작가의 마음에 들어와 의미를 지니고, 따뜻한 사랑과 섬세함으로정성을 통해 종이 위에 다시 피워 낸 들꽃들.

“내가 그의 이름을 불러주었을때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다”라는 김춘수의 시의 한구절처럼 최 작가의 그림은 연약하고 하찮은 것일지라도 버리지 않는다는 의미를 부여한다.

박수영 기자 sy870123@

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

박수영 기자

박수영 기자

![[퇴근길한컷]이제 그만 차에 오르시죠! 한 분만 더 해드리고요~ 시즌 마지막 퇴근길!](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2024y/12m/01d/20241127001518154_1.jpg)