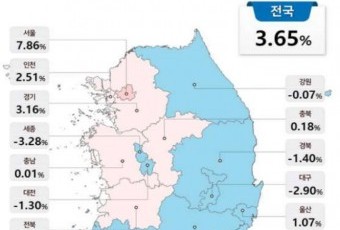

우선 천정부지로 올라버린 장바구니 물가를 보면 물가 불안이 주춤해 실질 가계소득이 증가했다고 낙관하기엔 이르다. 실질 가계소득이 전년 동기 대비 6.9% 증가했다고 인식하는 중산층과 서민이 얼마나 될까. 상류층 소득이 늘고 하류층은 감소했다는 통계를 자주 접한 터라 더 체감하기 어려울 것 같다.

적어도 양극화 완화나 소득분배 개선 효과를 말하려면 상위 20%와 하위 20% 간 소득 격차가 5배 이상 유지되는 구조부터 깨야 할 것이다. 소비심리가 살아나지 않는 것도 소비지출을 늘릴 만큼의 월평균 가계소득 수준이 아니라고 해석해야 보다 현실에 근접할 것으로 본다.

더구나 도시와 농촌, 장애인 가구와 비장애인 가구의 소득격차도 커지는 추세다. 이러한 소득 격차는 곳곳에서 사회적 불공정의 원인으로 작용하고 있다. 소득격차 심화는 최소한의 삶을 영위하기 힘든 절대적 빈곤뿐 아니라 소득 중간층 이하에서 느끼는 상대적 빈곤율도 아울러 높인다. 20 대 80 사회로 갈수록 그 사회는 불행하다. 미래사회의 최고 위험 인자로 소득 양극화가 꼽히는 이유도 이것이다.

또 하나 눈여겨볼 대목은 6.83배에 이르는 교육 부문 소비지출 격차다. 소득 양극화가 최악의 교육 양극화를 불렀다. 저소득층 교육비 지출 감소는 공교육보다 사교육에서 교육비 지출이 벌어짐을 의미한다. 이러한 구조라면 부모 소득격차는 자녀 진학격차, 교육격차로 대물림될 수밖에 없다.

소득이 존재하는 한 소득격차는 존재한다. 역설적이지만 바로 그래서 소득격차 해소에 역점을 둬야 한다. 일을 해도 가난한 워킹푸어를 봐도 상ㆍ하위 간 여전히 5배 이상인 양극화 해소가 복지의 선결 과제임을 알 수 있다. 저소득층 소득 증가로 소득 분배가 개선됐다고 만족할 때는 아니다. 통계로 보나 현실로 보나 양극화 진행을 막는 해결 방법을 찾는 일이 더 시급하다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

![[인터뷰]이은학 대전정보문화산업진흥원장 `정보 문화 콘텐츠 중심도시 대전을 꿈꾼다`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/03m/11d/85_2025031101000644800024832.jpg)