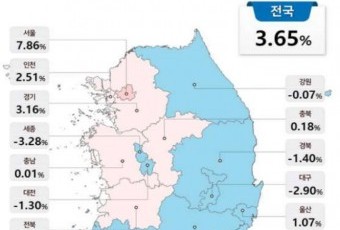

지난해에도 대전에서 음주교통사고가 증가했고 충남 역시 발생건수는 다소 줄었지만 사망자 수는 오히려 늘었다. 사실 발생 건수와 음주운전과 사망ㆍ부상자의 비례성을 따지는 것이 큰 의미는 없다. 음주운전 자체가 획기적으로 사라지지 않는 한 이 숫자는 언제든 바뀔 수 있기 때문이다.

만약 음주단속 건수가 증가했는데도 연평균 음주사고 발생건수가 늘어났다면 단속과 음주운전 간 상관관계가 부족함을 말해준다. 그러나 운전자의 일반적 심리상 음주운전은 단속 횟수나 방법과 긴밀한 연관이 있다. 혹시 지역 경찰이 검문식 단속 대신 선별적 단속 방침으로 선회한 데 따른 영향은 아닌지도 분석해볼 필요는 있겠다.

분석에 따르면 혈중 알코올 농도 0.05~0.09 사이에서도 치사율은 높았다. 일단 사고가 나면 음주운전의 경중을 가리지 않고 치명적일 수 있다. 단속은 하되 좀 더 과학적인 기법을 도입해야 한다는 사실을 말해주는 사례다. 불편을 해소하고 주민 만족도에 부응하기 위한 단속 방식의 변화도 좋지만 이것만으로는 부족하다. 파출소, 지구대별 단속 등 단속의 패러다임 변화를 주문하는 이유다.

계도나 훈방, 의심 차량 신고에 의존하는 예방 위주의 정책도 병행해야 한다. 물론 단속보다 더 좋은 것은 운전자의 의식, 시민의식을 바꾸는 노력이다. 음주운전 처벌 강화가 3개월이 넘었지만 처벌이나 단속 강화 효과는 단기적 억제효과에 그치고 있다. 특히 단속 방식의 전환이 운전자에게 소극적인 단속 의지로 비쳐칠 때는 다시 생각봐야 할 문제다.

대전ㆍ충남의 최근 5년 간 음주운전사고 현황만으로도 음주사고가 줄지 않고 있음이 충분히 증명됐다. 국내 전체 교통사고가 2000년을 정점으로 감소 추세를 보이고 있다는 기대 섞인 전망을 무색하게 하는 자료가 아닐 수 없다. 운전자의 자각과 함께 현실적으로 아직 실효성 있는 것은 단속 위주의 정책임을 대변해주는 실증적 자료이기도 하다.

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

![[인터뷰]이은학 대전정보문화산업진흥원장 `정보 문화 콘텐츠 중심도시 대전을 꿈꾼다`](https://dn.joongdo.co.kr/mnt/images/webdata/content/2025y/03m/11d/85_2025031101000644800024832.jpg)